新聞及香港科大故事

2024

新聞

科大團隊研發簡易高效單分子平台 檢測與2型糖尿病相關的胰島類澱粉蛋白物種

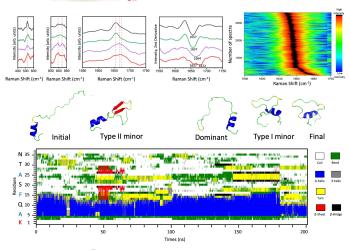

香港科技大學(科大)領導的研究團隊成功研發出一種光學等離子體鑷子控制的表面增強拉曼光譜(SERS)平台,利用光的開關控制,以單分子水平探測混合物中不同的胰島類澱粉蛋白質物種,揭示pH影響下胰島類澱粉蛋白的異質結構,以及與第2型糖尿病相關的澱粉樣聚集機制背後的秘密。

單分子技術能夠分辨每個分子的訊息,透過去除整體取平均的模式獲得被傳統宏觀表徵方法掩蓋的細節,革新我們對複雜性和異質性較高體系的認知。目前,單分子的實驗條件通常要依靠高度稀釋和/或分子固定的方法來實現,因為受到光學衍射極限的限制,探測體積難以進一步減少。然而,某些生物分子體系參與的各種相互作用在很大程度上受到濃度的影響。例如,人類胰島澱粉樣多肽(Amylin,hIAPP)是一種天然無序蛋白,缺乏穩定的二級結構,但是會受到濃度、酸鹼度等環境因素調控從而產生聚集的傾向,在2型糖尿病患者中形成各種各樣的寡聚體中間體和澱粉樣纖維。這些分子機制仍然未明,因為目前很難從動態轉變的混合物中檢測到稀有、瞬態和形式各異的澱粉樣多肽物種,所以需要開發更先進的單分子研究方法。

最近,由科大化學系助理教授黃晉卿教授領導的研究團隊取得了重大突破,成功開發了一種新穎的單分子平台,結合光學等離子操控和SERS測量技術,可以減少以往受到光學衍射限制的檢測體積,並增強分子訊號,從而能夠在生理濃度下高通量地表徵受酸鹼度影響的澱粉樣多肽物種。

2023

新聞

科大與清華大學合辦人工智能國際論壇

香港科技大學(科大)與清華大學今日首度攜手舉辦「2023人工智能合作與治理國際論壇」,為期兩天的論壇匯聚逾50位世界知名人工智能(AI)專家、學者、業界翹楚、政府及國際組織代表,探討生成式AI等前沿技術所帶來的機遇及挑戰,期望共同構建一個完善的AI 全球治理框架。

近年生成式AI快速發展,開創了AI研發的新時代,不過在應用方面出現了不少安全上的考慮,歐美各國亦陸續提出制定監管生成式AI的法規。作為AI治理領域中一場重要的國際會議,今次論壇不但得到聯合國開發計劃署和聯合國教科文組織等多個國際組織的支持,亦吸引了來自內地、歐盟、新加坡、巴西、南非及馬來西亞等相關政府部門的代表、多位中國工程院和中國科學院的院士,以及來自英、美、法、德等國家的AI業界頂級專家和知名科創企業的高層管理人員參與。各人就如何應對AI在引領變革時所帶來的挑戰,作出精彩的演說和討論。

論壇主禮嘉賓包括中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室(中聯辦)副主任盧新寧女士、中華人民共和國外交部駐港副特派員方建明先生、香港創新科技及工業局局長孫東教授、科大校董會主席沈向洋教授、科大校長葉玉如教授、清華大學副校長王宏偉教授、清華大學人工智慧國際治理研究院院長薛瀾教授、馬來西亞科學技術創新部副秘書長YBhg. Datuk Ts. Dr. Mohd Nor Azman Hassan博士,以及中聯辦教育科技部部長王偉明博士。

新聞

科大研究揭示IGF2分泌通路如何調控肌肉幹細胞分化機制 為治療多種疾病提供理論基礎

由香港科技大學(科大)領導的研究團隊,近日揭示類胰島素生長因子2 (IGF2) 如何調控肌肉幹細胞分化,這對通過抑制IGF2分泌以操控其訊號路徑的潛在治療策略提供理論基礎。

IGF2在細胞增殖、遷移、分化和存活等過程中起著關鍵作用。它的功能失調會導致多種生長障礙,包括銀羅素綜合症 (Silver–Russell syndrome) 和貝克威思–威德曼症候群 (Beckwith–Wiedemann syndrome)。雖然IGF2的表達和其激活的下游訊號傳導途徑已被廣泛研究,但新合成的IGF2蛋白如何高效地分泌以發揮其功能仍然未明。

近日,由科大生命科學部副教授郭玉松所領導的團隊發現,新合成的IGF2需要經過幾個細胞內轉運站,包括內質網和高爾基體,才能被細胞分泌出來。團隊發現一種名為TMED10的I型跨膜蛋白,能夠辨識IGF2上的轉運訊號,從而促進IGF2從內質網到高爾基體的運輸。團隊進一步研究發現,這種調控是TMED10的GOLD結構域與IGF2的112-140殘基直接相互作用的結果。此外,質譜分析顯示TMED10也介導了單通道跨膜蛋白sortilin的內質網輸出。後續研究表明,sortilin有助於IGF2的高爾基體後轉運,這意味著TMED10間接地介導了IGF2從高爾基上的輸出。研究團隊也在小鼠的C2C12肌母細胞中驗證了他們的模型,證明TMED10調節了C2C12細胞中IGF2的分泌,進而調控肌肉幹細胞分化。

郭教授說:「這些發現增進了我們對IGF2的生理作用、疾病機制和潛在治療應用的理解。在特定條件下,IGF2信號通路的過度激發會觸發不受控的細胞增長,或會導致癌症。透過調控IGF2細胞內轉運過程,我們或能調節IGF2信號通路以達到臨床治療效果。此外,由於IGF2在組織修復和再生中發揮關鍵作用,因此通過在體內過度表達其貨物受體來增強其釋放,可能有助於加速傷口癒合。」

新聞

科大開發「InvestLM」 本港首個財經投資專用生成式AI大模型

香港科技大學工商管理學院(科大商學院)研究團隊成功開發本港首個專為金融界而設、應用於生成式人工智能(生成式AI)的開源大語言模型 — 「InvestLM」,可就金融相關題目跟用戶對話,回應質素更可媲美知名商業聊天機器人,包括OpenAI旗下 的ChatGPT。研究團隊已公開該模型參數[i]及開發過程所得見解,以支持業界及研究人員應用大語言模型相關技術。建基於擁有逾數十億甚至百億個參數大語言模型(LLM)的AI聊天機器人,在處理不同類型的即時文本生成任務有出色表現。由於開發大語言模型需要動用龐大資源,通常需要大企業才能應付,而年初面世的開源大語言模型改變有關情況,讓算力資源有限的群體也能根據自身需求訓練大語言模型。科大商學院研究團隊通過指令微調技術[ii](instruction-finetuning),利用經精選的廣泛類型財經問答文本[iii]對開源基礎通用大語言模型LLaMA-65B[iv] 進行訓練,開發出先進[v]的財經領域開源大語言模型。研究團隊指出,「InvestLM」的表現獲包括對沖基金經理及財經分析師的金融專家評為可媲美最先進商用大語言模型,如GPT-3.5、GPT-4和Claude-2等[vi],印證「InvestLM」在理解金融文本的強大能力,同時具備提高金融專業人士工作效率的潛力,包括提供投資意見、撮寫財經文章、從文件報告中提取資料和總結等。相對於基礎通用大型語言模型LLaMA-65B,「InvestLM」在控制輸出「人工智能幻覺」內容方面有更好的表現。科大商學院院長譚嘉因教授表示:「金融機構內部開發大語言模型,有助透過應用生成式AI取得競爭優勢,同時確保對專有資料及客戶數據有較佳管控。科大在擁抱生成式AI方面走在香港高等教育界前列,商學院這個大語言模型項目,不但為金融界於這發展迅速領域開展創新應用帶來啟發,更將性能卓越的財經大語言模型開放予各界使用。」

Stories

A Fresh Look at Fathoming Global Warming(只供英文版本)

With the help of HKUST’s exciting satellite remote sensing technology and data advances, School of Engineering faculty are seeking more accurate weather forecasts and greater understanding of climate change to enable more effective planning and decision-making by policymakers, companies and individuals.

新聞

科大揭示阿爾茲海默症治療新靶點

香港科技大學(科大)校長、晨興生命科學教授兼香港神經退行性疾病中心主任葉玉如領導的研究團隊,發現了大腦免疫細胞上的細胞表面蛋白VCAM1,可作為阿爾茲海默症的藥物靶點,為開發新療法來對抗這一嚴重疾病開闢了道路。

阿爾茲海默症是一種影響深遠的神經退行性疾病,正影響著全球5000多萬人口。該病的一個主要特徵是大腦中澱粉樣蛋白(Aβ)斑塊的積聚,導致患者的認知功能逐漸下降。小膠質細胞是大腦中主要的免疫細胞,在清除Aβ斑塊方面發揮著重要作用。然而,在阿爾茲海默症中,它們的功能受損。

研究團隊深入研究小膠質細胞如何控制Aβ的清除以及它們在阿爾茲海默症中功能受損的原因。研究團隊發現,小膠質細胞上的一種細胞表面蛋白VCAM1不但介導小膠質細胞向Aβ遷移,還促進小膠質細胞清除Aβ。團隊還發現,Aβ斑塊中的APOE蛋白與VCAM1蛋白的相互作用是引導小膠質細胞向Aβ斑塊靠近的關鍵。團隊進一步發現,在阿爾茲海默症小鼠模型中激活「VCAM1-APOE」通路可減輕阿爾茲海默症的病理症狀。這些發現表明,正常的VCAM1功能對於小膠質細胞遷移和清除Aβ至關重要。

研究團隊還檢測了阿爾茲海默症患者腦組織中表達VCAM1的小膠質細胞。有趣的是,阿爾茲海默症患者腦脊液中可溶性VCAM1蛋白的水平升高,導致VCAM1-APOE信號通路失調,這與小膠質細胞清除Aβ的能力下降有關。這些研究結果表明,VCAM1-APOE信號通路與阿爾茲海默症的發病機制相關,而且VCAM1蛋白有潛力成為阿爾茲海默症的治療靶點。

葉玉如教授表示:「這些研究發現不但加深了我們對阿爾茲海默症發病機制的理解,還為阿爾茲海默症治療與干預手段的開發提供了新靶點。雖然目前迫切需要有效緩解或治癒疾病的療法,但我們需要首先確定正確的治療靶點。我們會持續創新,努力實現這一目標。」

新聞

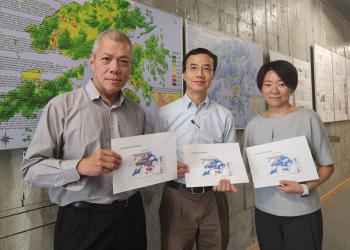

科大聯校研究推算香港於2040-2049年 熱夜增五成

香港近年接連出現極端天氣,2022年七月的酷熱天氣打破11項紀錄,2023年錄得一小時雨量高達158.1毫米,打破了自1884年有紀錄以來的最高紀錄。香港科技大學(科大)與香港中文大學(中大)和香港大學(港大)的聯校團隊,合作進行一項香港極端天氣與建築環境的研究,以評估在全球氣候變化影響下,香港出現極端天氣事件的趨勢及影響。

預計2040-2049年熱夜增五成 極端降雨增逾四成

聯校團隊結合中尺度天氣研究和預報模式(WRF)氣候模型及本港複雜的城市環境數據,推算出由過往十年至2040-2049年,本港熱夜日數的十年平均值會由32日增加五成至約48日。最長連續熱夜日數的十年平均值亦會由八日增加至約十日,而單次最多連續熱夜更長達15日。中大團隊早前已有研究結果發現,本港熱夜數目增加帶來的健康風險更甚於日間酷熱 ,是次推算於本世紀中熱夜的大幅增加,將進一步為市民帶來健康風險。

有鑑於香港高密度的城市形態及城市熱島效應,不同地區所受的暑熱壓力地區差異,研究團隊就最長連續熱夜日數的十年平均值計算出各地區的差異,發現到了2040-2049年,沙田、屯門、九龍、港島北、港島南和機場區域均為熱夜重災區(分布圖見附件)。