新聞及香港科大故事

2021

新聞

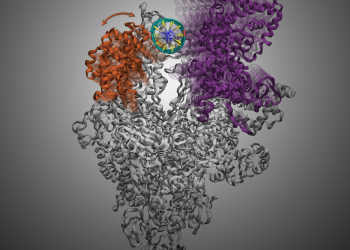

HKUST Scientists Discover How Antibiotics Target Bacterial RNAP to Inhibit Its Gene Transcription (只供英文版本)

A group of researchers at the Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) has uncovered the mechanism of how DNA is being melted to start bacterial gene transcription and how one class of antibiotics inhibits this process – an important way in killing bacteria. This discovery provides useful insight on the development of new antibiotics for bacteria that is antimicrobial resistance.

新聞

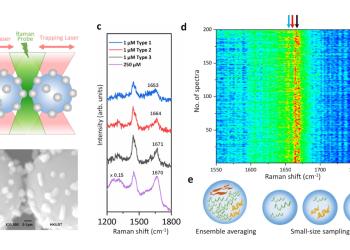

HKUST Researchers Develop a Novel Raman Spectroscopy Platform to Characterize Intrinsically Disordered Proteins in Dilute Solution (只供英文版本)

It is challenging to analyze proteins at low concentrations, especially for those in a mixture of various conformations such as intrinsically disordered proteins (IDPs). A research team led by Prof. HUANG Jinqing, Assistant Professor of Department of Chemistry at The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), has developed optical tweezers-coupled Raman spectroscopy that can directly probe the structural features of alpha-synuclein, an IDP closely linked to Parkinson’s disease, at the physiological concentration by focusing on individual protein molecules.