新聞及香港科大故事

2025

新聞

從「層壓板」獲取靈感:科大與理大研究團隊首創「層壓」界面結構 推進鈣鈦礦光伏技術

香港科技大學(科大)與香港理工大學(理大)的合作研究團隊首創一種層壓形貌的界面微結構,可進一步提高反式鈣鈦礦太陽能電池器件的穩定性和光電轉換效率。

鈣鈦礦太陽能電池因高效率、低成本以及器件美學方面的獨特優勢,在電網電力、便攜電源和太空光伏等應用場景均展示出取代傳統硅電池的巨大潛力。鈣鈦礦太陽能電池的基本器件結構分為正式與反式兩種。其中反式器件因各層電子材料比正式器件較為穩定,從而展現出更好的應用前景。儘管如此,反式器件仍然存在較多的界面科學問題,特別是富勒烯基電子傳輸層與鈣鈦礦表面形成的界面處缺陷富集,是影響器件性能與穩定性的重要因素。

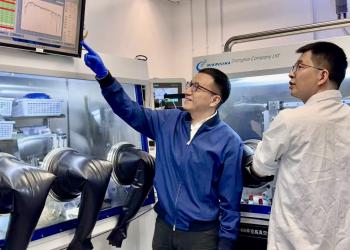

科大化學及生物工程學系副教授與能源研究院副院長周圓圓教授團隊致力於從獨特的結構視角開展基礎科學導向的鈣鈦礦光電器件研究。透過與理大應用物理學系的蔡嵩驊教授團隊的合作,團隊發現通過在鈣鈦礦薄膜表面空間均勻地形成一種「分子鈍化層-富勒烯衍生物層-二維鈣鈦礦層」的類「三合板」的層壓結構,可有效降低界面缺陷密度、改善能級匹配度,從而提高了鈣鈦礦電池的光電轉換效率,並大幅度提高界面在濕熱環境以及光照運行下的耐久性。

論文的共同第一作者、科大博士後研究員郭鵬飛博士說:「我們將復合材料概念導入到光電器件的界面設計,這使得新型界面中每層產生協同效應,帶來了傳統界面工程所無法實現的效果。」

該研究工作的主要通訊作者周圓圓教授補充道:「鈣鈦礦是一種軟晶格材料。我們可在這類材料裡創造傳統材料難以實現的微結構特徵。我們正在盡一切努力來理解這些微結構在納米乃至原子尺度的形成與作用機制,開展基礎理解導向的器件創新。」

新聞

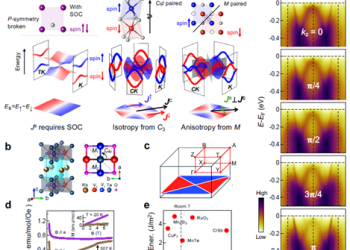

磁學新時代:科大最新研究為自旋電子學和谷電子學應用帶來新方向

近年來國際科研界廣泛關注交錯磁體(Altermagnets),研究其如何不依賴淨磁矩或自旋軌道耦合作用(SOC)而實現自旋劈裂。香港科技大學(科大)物理系劉軍偉教授團隊與其他研究團隊,最近在《Nature Physics》*上發表最新研究成果,揭示了首次在實驗中測量到具有二維層狀特性的室溫交錯磁體,並驗證了劉教授於2021年發表於《Nature Communications》的理論預測。長久以來,如何實現以及進一步控制自旋極化態,從而存儲和調控資訊,是自旋電子學的一個重要問題。傳統方式是通過自旋與軌道、自旋與局域磁矩的相互作用,實現自旋極化,前者對應著自旋軌道耦合效應產生的自旋劈裂,如Rashba-Dresselhaus效應,而後者對應著鐵磁中的Zeeman劈裂。劉教授亦與多個國際研究團隊相繼在理論上提出了一種新的自旋劈裂理論——在旋轉、鏡面等晶體對稱性聯繫不同磁子格的反鐵磁中,會產生來自於反鐵磁交換相互作用導致的自旋劈裂,並且具有特殊的晶格對稱性配對的自旋-能谷鎖定(CSVL)。這類自旋劈裂不依賴於淨磁矩或者自旋軌道耦合作用,從而兼備鐵磁和反鐵磁體的優點以及較長的自旋弛豫時間等特點,而具備此類特殊劈裂的反鐵磁體後續也被統稱為交錯磁體(altermagnet)。交錯磁體的發現更入選了《Science》2024年度十大科學突破。

新聞

製造業的危與機: 科大發布2025年第二季度中國PMI預測

隨著關稅戰升級,全球經濟受壓,為製造業帶來極大的不確定性。香港科技大學(科大)利豐供應鏈研究院在最新發布的《中國製造業季度報告》指出,儘管在中美貿易衝突影響下,中國第二季度製造業生產預計將放緩,但中國製造商已做好充分準備應對挑戰,並強調中國在全球供應鏈中扮演不可或缺的角色,難以輕易被取代。

根據報告顯示,中國製造業於2025年第一季度呈現復甦趨勢,採購經理人指數(PMI)自2月起持續處於50以上的擴張區間。然而,美國對中國商品加徵145%額外關稅(部分商品豁免)後,製造業面臨重大挑戰。在此情況下,研究團隊預估此輪關稅措施加上全球經濟放緩,將對中國出口及製造業產出構成負面影響。尤其預計中國對美出口將出現顯著下滑,2025年第二季度整體出口可能會呈現雙位數跌幅。受此影響,中國工業生產增長料於第二季度明顯放緩, PMI預跌破50榮枯線,進入收縮區間。

報告進一步指出,中小企業(SMEs)預料將首當其衝受壓,因為相較於大型企業,這類公司通常對出口貿易的依存度更高。儘管報告認為中國政府可能會於未來數月內加大針對性政策支持力度,但相信仍需一段時間,方能展現相關措施的實質成效。

新聞

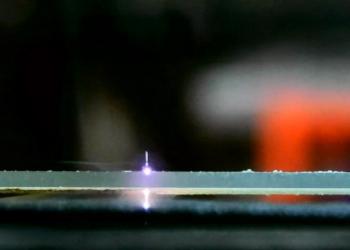

從激光到電池:科大研發突破性單步激光打印技術 革新鋰硫電池製造

由香港科技大學(科大)綜合系統與設計學部助理教授李桂君領導的研究團隊,成功開發出一種創新性的單步激光打印技術,可顯著提升鋰硫電池的製造效率。該技術通過納秒級激光誘導轉印工藝,將傳統製造中耗時冗長的活性材料合成與正極製備步驟整合為一步完成,為可打印電化學儲能器件的工業化生產開闢了全新路徑。相關研究成果已發表於國際頂級期刊《自然通訊Nature Communications》。

鋰硫電池因其硫正極的高理論能量密度,有望取代現有的商用鋰離子電池。為保證硫化物的快速轉化,這些正極通常由活性材料、宿主材料(或催化劑)和導電材料組成。然而,宿主材料的製備和硫正極的組裝往往涉及複雜、多步驟且高耗時的過程,需要在不同溫度和條件下進行,這將引起工業量產中效率和成本方面的憂慮。

為了應對這些挑戰,研究團隊開發了一種創新的單步激光打印技術,用於快速製造集成化硫正極。在高通量激光脈衝輻照過程中,前驅體材料被激活,產生顆粒射流,其中包括原位合成的埃洛石基雜化納米管(宿主材料)、硫化物(活性材料)和葡萄糖衍生的多孔碳(導電組分)。這些混合物被打印到碳纖維襯底上,形成集成化硫正極。值得注意的是,激光打印的硫正極在紐扣式和軟包式鋰硫電池中均表現出卓越的電化學性能。

李桂君教授表示:「傳統離子電池的正極/負極製造過程通常包括活性材料的合成(有些情況下需要與宿主材料/催化劑複合)、複合漿料的製備以及正極/負極的組裝。 由於不同材料具有差異較大的物理特性,這些步驟通常需要在不同溫度和條件下單獨進行。因此,整個過程可能需要耗費數十小時甚至數天。」

因此,團隊另闢蹊徑提出了全新的解決方案。李教授補充道:「我們新開發的激光誘導轉印技術可將這些過程整合為一步,且物質轉化速度可達到納秒級。僅使用單束激光,打印速度就可達約2平方厘米每分鐘。 一個75×45平方毫米的硫正極可在20分鐘內打印完成,並在組裝成鋰硫軟包電池後,為小型螢幕供電數小時。」

新聞

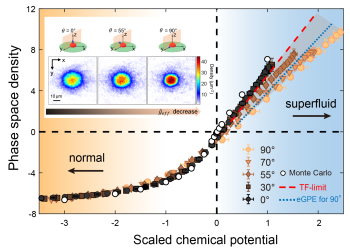

揭秘超流體:科大研究揭示偶極相互作用如何影響二維超流體行為

由香港科技大學(科大)物理系曹圭鵬教授領導的國際物理學家團隊,最近在研究中首次在二維偶極超冷原子氣體中觀測到BKT相變,這項突破性研究對理解二維超流體在長程各向異性相互作用下的表現立下了新的里程碑。

在傳統三維世界中,由冰融化成水這類相變一般都遵循對稱性自發破缺規律。但早於1970年代便有前沿研究估計,二維系統中可能會發生一種獨特的拓撲相變——Berezinskii-Kosterlitz-Thouless(BKT)相變,這種機制中渦旋 ─ 反渦旋對的配對驅動超流性形成,而無需傳統對稱性破缺,這種相變過程強烈依賴相互作用。自此,這現象主要在具有短程各向同性接觸相互作用的各種量子系統中進行研究。

與傳統超冷氣體中的接觸相互作用不同,偶極相互作用能夠跨越整個系統,產生豐富的集體行為。研究團隊通過實驗證明了偶極相互作用如何改變BKT相變的臨界參數。

「偶極相互作用為量子多體現象帶來了新的維度。」領導該研究的曹教授解釋道:「從微觀角度看,這種相互作用具有方性和長程性,意味著粒子即使相隔較遠仍能相互『感知』。這挑戰了我們對低維系統中有序態如何湧現的固有認知。」研究團隊的觀察指出,偶極氣體的二維超流相變點仍遵循BKT相變,但依賴於相互作用的相變點會因偶極矩與平面法線方向的相對角度而發生偏移。

論文第一作者之一及曹教授的畢業生何逸飛補充道:「二維偶極系統是探索奇異量子相的理想平台。即使在中等強度的偶極相互作用下,當所有偶極子都指向平面內時,我們也在二維偶極超流體中觀測到了獨特的非局域效應和各向異性的密度之間的關聯。未來通過進一步增強偶極相互作用強度,我們將有望觀測到低維系統中更豐富的自發形成結構。」

新聞

香港生成式人工智能研發中心 於香港國際創科展2025展示多項人工智能科研新成果

由香港科技大學(科大)領導、多所大學共同參與的「香港生成式人工智能研發中心」(HKGAI)於「香港國際創科展2025」中,以「香港市民的好陪伴」為主題,展示人工智能如何深度融入市民日常生活。

獲香港特區政府的InnoHK創新香港研發平台資助下,HKGAI 在去年展覽後,進一步強化實際場景的落地能力,應用越來越廣泛。今年初,HKGAI發佈了港產最新大模型HKGAI V1,在「香港國際創科展2025」上展示了多個基於HKGAI V1大模型自主研發的人工智能科研項目,包括:

「港話通」:市民可通過手機端與「港話通」實時互動,輕鬆查詢本地交通、旅遊攻略、政務咨詢等生活信息。該系統針對香港本土表達進行了深度優化,真正做到了「懂香港、懂市民」,為市民的日常生活提供了極大的便利。

「港法通」:針對婚姻、租賃、消費糾紛等法律問題,為市民提供專業的風險評估與解決方案。用戶只需輸入案情,系統即可自動生成簡明易懂的法律建議,幫助市民規避潛在風險,讓法律服務變得更加觸手可及,為市民的權益保駕護航。

「港文通」:多功能AI寫作輔助工具,專為滿足跨領域多樣化內容創作需求而設計,市民可結合場景化模板,擴展創意為完整文件,大幅簡化寫作流程,讓市民能高效產出專業級成品。

「港會通」:市民可快速把握會議整體討論內容,無需人工記錄,能夠自動將會議語音內容轉換為文字記錄,輸出高度提煉總結,並生成會議紀要,提高會議記錄的效率和準確性。

「港環通」:通過環境科學知識和數十萬例實地環境分析案例數據,聚合實時數據,進而多維度構建關聯分析,全域計算污染分布,並生成精細化環境分析報告和管控建議。

「隨哼成歌」:用戶僅需錄制 1 分鐘語音,系統即可在 2 分鐘內生成個性化歌曲片段,支持粵語、英語及普通話演唱,能夠精准模仿音色、創作旋律,為市民的娛樂生活增添了更多樂趣。

科大首席副校長兼HKGAI中心主任郭毅可教授表示:「我們正以先進的人工智能大模型技術為根基,打造多款AI 工具,讓它們真正成為香港市民的好陪伴。我們希望HKGAI V1不僅在香港市民的日常生活中提供便利,更能助力香港邁向全面AI化的國際創新樞紐。」

新聞

科大於第五十屆日內瓦國際發明展創歷史佳績

香港科技大學(科大)於第五十屆日內瓦國際發明展再創輝煌。37支參展隊伍共奪得38個獎項,包括兩個特別大獎、22個金獎 (其中7個為評審團嘉許金獎)、以及多個銀獎和銅獎,充分展現科大在包括醫療健康、人工智能、數據科學、先進製造業、新能源技術、航天工程等不同範疇的領先地位。科大今年的獲獎數目冠絕往年,再度創下歷史佳績,並領先本地同儕,彰顯大學於創新發明方面的領先地位。 在眾多獲獎項目中,科大機械及航空航天工程學系孫慶平教授領導的團隊,獲頒特別大獎「Prize of the Technical University of Cluj-Napoca – Romania」以及「評判特別嘉許金獎」,其零溫室氣體彈卡製冰機發明,如取代現時所有商用雪櫃,每年預計可減少全球約 650 萬噸二氧化碳氣體排放。另一隊榮獲特別大獎「Swiss Automobile Club Prize – ACS」以及一項金獎的隊伍,則由科大計算機科學及工程學系畢業生、現職科大(廣州)人工智能學域助理教授劉浩所領導,團隊將大語言模型應用於智能交通燈控制系統,整合即時交通數據,以改善整個城市的交通流量。 今年,不少參展項目均由科大與政府及業界夥伴共同開發,盡顯科大具能力轉化科研成果貢獻社會。這些跨領域、跨學科的研發,旨在以堅實的科研基礎,為全球包括醫療健康、氣象預測、交通車流控制、汽車與機械人、洪水預警及乘客出行模式等不同領域所面對的挑戰,提供實際解決方案。當中三個研究項目由具海外研究團隊參與的兩個科大InnoHK創新香港研發平台﹕「智能晶片與系統研發中心(ACCESS)」及「香港生成式人工智能研發中心(HKGAI)」所領導。

新聞

科大研發多款智能醫療器械

香港科技大學(科大)電子及計算機工程學系副教授申亞京領導的團隊,近日成功結合人工智能及機械人技術,研發出三款突破性的智能醫療器械,分別適用於診療監測、手術輔助及術後復康,旨在輔助醫生解決目前診療過程中所遇到的困難,優化程序及提高效率,促進智慧醫療的發展。目前,團隊正積極與公私營機構、産業及投資者探討合作,推動項目的臨床應用及轉化落地。AI手部觸覺交互系統PhyTac:人類的雙手擁有高度密集的神經分布,具備細膩的觸感及靈巧的控制能力,然而,當手部神經、肌肉或關節處受到壓迫或發生病變時,或會出現功能喪失、麻痺或針刺感等症狀,特別是腦中風後,不少患者會經歷手部動作障礙,及早發現和準確地診斷這些病症的嚴重程度,有助減低對患者日常生活的困擾。然而,現時手部功能的評估一般依賴醫生透過觀察患者的動作,並結合經驗作診斷。有見及此,申教授的團隊開發一個AI手部觸覺交互系統PhyTac,這個呈圓錐型狀的裝置設有多達368個感應單元,可精準對應手部各個發力點。患者只需手握裝置嘗試發力,醫生便可即時在AI系統中對應手部位置的發力點,有助醫生能快速監測患者的康復過程,更可配合VR虛擬實境技術設計遊戲,讓病人利用裝置進行復康訓練,從而制定合適的復健方案。是次研發的技術突破之處,在於團隊首創以植物「螺旋蘆薈」的結構為靈感作設計,與一般蘆薈不同,「螺旋蘆薈」葉片呈三角形,以其對稱及五尖的螺旋狀紋見稱,能夠避免葉子互相遮擋,從而攝取陽光。受此啟發,團隊運用螺旋狀紋設計PhyTac,顯著提升感應器的密度之餘,亦大大提升裝置的傳感範圍,使裝置能夠準確反映手部力度,準確率高達97.7%。團隊亦正積極與醫院管理局社區復康中心探討合作,研究於中心內應用PhyTac技術幫助病人。