新聞及香港科大故事

2025

香港科大故事

飛越無限:低空經濟蓄翼待飛

假如登山者在西貢偏遠山徑突然中暑暈倒,以往可能需等候近一小時才獲得救援,現在香港研發了一套創新的無人機運送系統,只消幾分鐘便能穿越蜿蜒山路,把救生醫療物資「速遞」到患者身旁。這並非遙遠的未來憧憬,而是香港現正構築的城市藍圖。

無人機已經成為全球城市的新寵,利用小型無人機及先進空中運輸系統,能全方位提升城市交通、物流、緊急救援的速度,甚至上演壯觀的無人機表演,與眾同樂。中國內地預測,低空經濟可望在2030年前達到兩萬億元人民幣的經濟規模,改寫市民的日常生活模式。

香港也正迎頭趕上這股低空經濟的浪潮,香港科技大學(科大)新成立的低空經濟研究中心,致力將這片領空推向新的高度。

中心主任兼計算機科學及工程學系李默教授正是科大推動低空經濟研究的領軍人物,他率領團隊研發一套名為「AeroRelief」的嶄新救援運送系統,利用先進空中運輸技術提供全自動化、一站式的緊急救援服務。這套系統能透過人工智能精準分析求救通話,自動裝載醫療物品,如自動心臟除顫器及醫藥用注射筆等,並將物資直接送到患者手中。此系統建基於大型語言模型等尖端科技,能自動判斷求救人士所需的救援物資和設備,規劃最佳運送路線,並即時追蹤飛行狀況。

這項研發對登山愛好者及偏遠居民來說,意義重大。在生死一線的危急關頭,每秒鐘都性命攸關,例如中暑、心臟病和嚴重過敏等緊急情況,病情可以急轉直下,因此必須把握頭15分鐘黃金救援時間。

李教授表示︰「由科大飛到西貢萬宜水庫只需10分鐘,開車卻要50分鐘,相信無人機緊急救援運送服務可及時到位,搶救生命。」

新聞

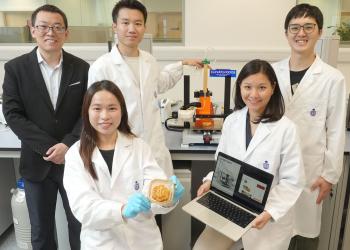

港科大研發人工智能輔助3D食品打印技術

香港科技大學(港科大)的研究團隊開發了一項突破性的人工智能(AI)輔助3D食品打印技術,將3D打印與紅外烹飪相結合,為更安全、高效且美觀的食品生產開闢了新途徑。

傳統的3D食品打印方法通常需要額外的後處理步驟,這不僅可能導致食品成分不理想、形狀不完美,還可能帶來存在微生物污染的風險。 為解決這些問題,港科大綜合系統與設計學部的研究團隊成功開發了一套AI增強系統,創新性地將擠壓打印技術與同步紅外加熱功能相結合,實現複雜澱粉基食品的即時烹飪。 通過採用石墨烯加熱器,研究團隊能夠精確控制烹飪過程,確保澱粉基食品保持其預期的形狀和質量。

系統還整合了AI輔助設計功能,通過生成演算法和Python程式,能夠輕鬆創建製作複雜的食品圖案。 借助AI技術,即使是電腦新手也能快速上手,參與設計過程。

這項研究不僅解決了食品形狀保持和微生物污染等技術難題,還為精準營養定製開闢了新的可能性,尤其為吞咽困難患者等有特殊飲食需求的人群提供了切實可行的解決方案。 從優化養老院和中央廚房的餐食定製效率,到滿足個人化營養需求,再到為餐飲行業打造創意烹飪體驗,這項技術展現了其廣泛的應用潛力,為食品製造領域帶來了革命性的突破。

領導該研究團隊的綜合系統與設計學部助理教授李桂君表示:「這項創新技術有望簡化食品生產流程、提升食品品質,並精準滿足個人偏好,從而徹底改變食品在多種場景中的製備與服務模式,為未來個人化且兼具視覺吸引力的食品創作開闢更廣闊的前景。 」

李桂君教授補充道:「我們對這項技術的潛力充滿期待,它能夠以高效且易於操作的方式提供定製化、安全且美味的食品。 這標誌著我們在食品創造領域邁出了重要的一步。 」

該論文的第一作者、港科大博士生李港慧說:「我們通過技術與烹飪創意的有機結合,重新構想了3D食品打印的可能性。 我們先進的集成3D食品打印技術有望徹底革新個人化食品的創造方式。 」

新聞

科大生命科學團隊建立顱內視束損傷模型 揭示重塑中樞神經系統損傷後功能性環路的關鍵機制

由香港科技大學(科大)生命科學部和化學及生物工程學系劉凱教授領導的研究團隊,成功開發了一種顱內橄欖頂蓋前核(OPN)前視神經束損傷模型(pre-OPN OTI),並揭示了重塑受損中樞神經系統功能性環路的關鍵機制,為神經創傷以及神經退行性疾病的精準治療提供了嶄新方向。

成年哺乳動物的中樞神經系統(CNS)一旦損傷,其自我修復能力較低,主要原因在於損傷後神經軸突無法再生,亦無法與目標神經元重建功能性連接。目前的研究多聚焦在增強軸突再生能力,但僅有少數模型能在完全性損傷後實現功能性連接,而且重建功能性連接機制仍不明確。為此,劉凱教授的團隊展開相關研究,成功開發了顱內橄欖頂蓋前核前視神經束損傷模型,該研究結果於2025年3月在《Nature Communications》上發表,題為「Functional optic tract rewiring via subtype- and target-specific axonal regeneration and presynaptic activity enhancement」。

該模型通過顯微手術在小鼠外側膝狀體(LGN)與OPN間施加機械壓力,精確地使小鼠視網膜神經節細胞(RGCs)軸突受到損傷。相較於傳統模型,該模型有幾個顯著優勢──無需移除皮層組織,手術時間縮短;損傷位點距離靶核團OPN接近,便於研究靶向軸突再生;利用瞳孔光反射(PLR)作為功能恢復指標,實現定量評估;RGCs存活率高,可作長期觀察。研究透過完全喪失PLR以證實損傷的完整性(因PLR由內在光敏視網膜神經節細胞ipRGCs經OPN環路介導),並通過瞳孔收縮定量監測功能恢復進程。

新聞

香港科技大學主辦第三十一屆香港化學研究生研究研討會

香港科技大學(科大)化學系於2025年3月22日在其清水灣校園舉辦了 第三十一屆香港化學研究生研究研討會。自1994年創立以來,該研討會一直是年度旗艦活動,匯聚了所有來自教資會資助院校的研究生、教授及產業合作夥伴,展示化學前沿研究成果,並促進學術與專業合作。

今年的研討會全面回歸實體模式,吸引了逾660名參與者,包括55位教職人員。活動特邀美國麻省理工學院知名化學家、《美國化學會誌》副主編小羅伯特‧J‧吉利亞德教授(Robert J. Gilliard, Jr.) 作大會報告。他以《配體之關鍵:硼摻雜分子與發光材料的創新設計策略》為題,突顯了無機與材料化學中的創新方法。吉利亞德教授榮獲了多項殊榮,包括《化學與工程新聞》傑出 12 人學者獎、美國國家科學基金會職業獎、阿爾弗雷德·P·斯隆研究獎以及有機金屬傑出作者獎。

研討會旨在探討研究生化學研究的最新進展,促進創新想法的交流,並加強學術合作。活動為研究生提供了與大會主講人、教授及同儕學者直接互動的寶貴機會,推動深度討論與潛在合作。六位來自本地大學(科大、香港城市大學、香港中文大學、香港浸信會大學、香港大學及香港理工大學)的學生代表分別就不同化學領域的創新研究做口頭報告。其中,香港大學的姚躍良先生與香港中文大學的袁丁棟先生榮獲最佳口頭報告獎。此外,還展出了220餘份海報,涵蓋分析化學、生物化學、環境化學、無機化學、材料化學、有機化學及物理化學等領域,六位表現優異者獲頒最佳海報獎。

值得一提的是,首屆研討會於31年前在科大校園舉行。今年研討會的一大亮點是邀請到1994年創始研討會的兩位主要組織者—中國科學院院士吳雲東教授與任詠華教授—出席。吳教授回顧了研討會的初創歷程與三十年發展變遷,其精彩分享吸引了滿堂聽眾。作為這項化學研究生年度盛會的創始主辦方,科大始終致力於推動化學研究並培育新一代化學家。

新聞

科大學者開發嶄新研究方法 揭示雲層加劇全球暖化遠超既知幅度

地球氣候深受熱帶海洋低雲影響,然而,這些雲層究竟是在減緩還是加劇全球暖化,一直以來都是個未解之謎。最近,香港科技大學(科大)工學院開發了一種突破性的研究方法,顯著提高了氣候預測的準確度,並由此達致一項重大發現——熱帶低雲反饋不但正在擴大溫室效應,其幅度更可能比科學家以往所知的高出71%。

熱帶低雲調節氣候的機制一直難以拆解,是由於其牽涉錯綜複雜的因素。當中,局部海表溫度與對流層(即地球大氣的最底層)自由大氣溫度為兩大要素,而常被引用的低雲控制因子往往未能區分兩者的影響,令氣候預測添上變數。另一方面,熱帶太平洋和大西洋是地球上兩個主要的層積雲區域。根據觀測,這兩個區域的雲動力學存在著顯著差異,使分析更為複雜。

針對這些難題,由科大土木及環境工程學系講座教授、「傑出創科學人」蘇慧教授領導的團隊開創了一種嶄新的研究方法。

為了克服上述已知的限制,團隊選取了當今28個最先進的氣候模型,並評估它們的表現。研究人員希望避免對太平洋和大西洋的數據隨意地分配權重,於是開發了一種名為「帕累托優化」的方法,以開展這項評估。有些模型在兩個區域均表現欠佳,用了這種方法後,它們的權重便會被調低;相反,那些達到「帕累托最優」的模型則會獲選出。

此項研究的通訊作者蘇教授表示:「我們最新推出的帕累托最優方法提供了一個更穩健且通用的框架,它可以根據多個觀測約束,對模型作出評估。」

隨後,研究團隊將這一方法與「貝葉斯方法」相結合,推導出熱帶短波雲反饋的先驗約束。蘇教授進一步闡釋說:「相較於以往透過觀測來約束海洋低雲反饋的研究,是次突破的關鍵,在於我們選擇了不同的雲控制因子。」

研究團隊將模型分析結果與衛星觀測數據對比,並藉此鎖定兩個關鍵的雲控制因子——局部海表溫度以及海拔約3000米的對流層氣溫。這兩大因子均能有效捕捉海表溫度變暖空間分佈的影響。

結果顯示,熱帶短波雲反饋的幅度,較現行模型的預測值高出71%。本研究的第一作者、土木及環境工程學系研究助理教授吳夢希解釋說,這意味著當二氧化碳濃度上升時,地球氣候對此變化的敏感度,可能遠遠超過許多模型以往的估計。

新聞

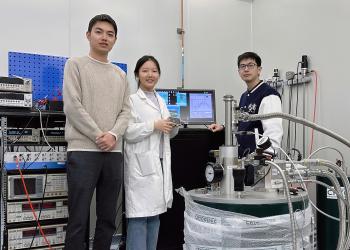

科大工學院發表突破性低溫存內計算方案 推進人工智能與量子運算結合

香港科技大學(科大)工學院成功研發出一款能在極低溫環境下運行的新型計算方案,克服了人工智能代理與量子處理器之間的延遲問題,並提升效能,推動了量子運算與人工智能的融合。是項研究由電子及計算機工程學系助理教授邵啟明領導,其技術核心是由磁性拓撲絕緣體製作的霍爾器件實現。

量子電腦被視為高效、快速運算的未來,隨著人工智能技術進步一日千里,兩者的結合更成為了全球科技發展的新方向。然而,量子運算在操作環境及硬件上有一定需求,一直是個重大挑戰。

邵教授介紹說:「量子電腦進行的運算非常複雜,因此需要運用數千個量子比特。為了進一步發掘它的潛力,學術界近期開始藉助機器學習技術,提升量子計算能力,尤其是在糾錯方面。」

量子處理器一般需要在毫開爾文(相當於約攝氏零下273度)的超低溫下運行,而圖形處理器則在室溫下操作。因此,兩者的安裝通常會相隔數米,並通過線路連接,讓人工智能硬件調控量子處理器。這段距離往往對指令傳輸造成顯著延遲(見圖1a)。

因此,為解決裝置之間距離所帶來的延遲,由邵教授帶領的研究團隊提出了一種嶄新的低溫存內計算方案,使人工智能加速器可在量子處理器的數十厘米範圍內操作(見圖1b)。隨著兩者距離縮短,運算延誤大幅削減,而效能則得以提升。

研究團隊認為,磁性拓撲絕緣體在這項應用中具有巨大潛力。這類材料不僅具備絕緣體的體帶隙,其表面或邊緣還存在導電態。這些特性令它在低溫下呈現出獨特的現象,例如「自旋—動量鎖定效應」(電子自旋方向垂直於動量方向),可以高效地生成自旋電流;又例如「量子反常霍爾效應」(電子只沿邊緣移動,並且沒有電阻),可通過手性邊緣態實現,無需磁場。

研究團隊還特別選擇了鉻摻雜鉋銻碲磁性拓撲絕緣體(Cr-BST)。該材料以其巨大的量子反常霍爾電阻和高效的電流誘導磁化翻轉能力著稱,可顯著提升霍爾器件性能。

邵教授表示:「這項研究首度驗證霍爾電流求和方案於低功耗存內計算的可行性,特別聚焦低溫環境應用。經實驗驗證,該磁性拓撲絕緣體霍爾橋陣列即使置於量子處理器所需超低溫環境周邊,仍能有效執行強化學習演算法,成功完成量子態製備等任務。」

新聞

科大研發全球首台千瓦級彈卡綠色製冷裝置

香港科技大學(科大)研究團隊成功研發出全球首台千瓦級彈卡製冷裝置,僅需15分鐘,便能在31℃高溫的室外環境下,將室內溫度穩定在21至22℃的區間,並實現零溫室氣體排放,標誌著彈卡固態製冷技術在商業化應用上邁出關鍵一步。該研究成果已於國際頂級學術期刊《自然》發布,為應對氣候變化及推動製冷行業低碳轉型提供了創新解決方案。

隨著全球氣候暖化加劇,空調製冷需求持續攀升,目前製冷用電已佔全球總電力消耗的20%。一直以來,主流蒸氣壓縮製冷技術所用的製冷劑屬於典型的溫室氣體,其排放導致全球變暖。因此,世界各國均著手開發環保替代方案,其中,「基於形狀記憶合金(SMAs)彈卡效應的固態製冷技術」憑藉其零溫室氣體排放及高能效潛力,引起學術界與產業界的廣泛關注。

然而,此前的彈卡製冷裝置,最大製冷功率只有約260瓦,遠未達到商用空調所需的千瓦級要求。科大機械及航空航天工程學系孫慶平教授與姚舒懷教授領導的研究團隊發現,這一技術瓶頸源於兩大核心問題:包括(1)製冷劑單位質量製冷功率(SCP)與系統總質量難以兼顧及(2)高頻運行時傳熱效率不足。

為突破上述限制,研究團隊提出「材料串聯—流體並聯」的多胞架構設計(圖1a)。該架構將10個彈卡製冷單元沿受力方向串聯,每個單元包含4根薄壁鎳鈦合金管,總質量僅為104.4克。鎳鈦管的表面積體積比達到7.51 mm-1,顯著提升換熱效率,與此同時,並聯流體通道的設計將系統的壓力差控制在1.5巴以下,確保高頻穩定運行。

另一項重要技術創新是採用石墨烯納米流體作為傳熱介質,代替傳統蒸餾水。這種先進傳熱介質具有卓越導熱性,實驗顯示,僅2克/升濃度的石墨烯納米流體,便可將導熱性能較蒸餾水提升50%(圖1d);其納米顆粒直徑只有0.8微米,遠小於流體通道的150-500微米寬度,避免了堵塞風險。X射線斷層掃描(圖2b)證實,鎳鈦管在950兆帕應力下仍能保持均勻壓縮形變,未發生屈曲失效。

在3.5赫茲高頻運行下,該裝置實現了12.3 W/g的單位質量製冷功率,總製冷功率達1,284瓦(零溫升條件下),充分展現該技術在實際應用中的可行性。