新聞及香港科大故事

2025

新聞

港科大、南科大和深圳國家應用數學中心研究團隊揭示氮在全球有機氣溶膠吸收中的主導作用

由香港科技大學(港科大)、南方科技大學(南科大)及深圳國家應用數學中心(NCAMS)聯合組成的研究團隊,提出以氮元素為核心的全新理論框架,解釋大氣有機氣溶膠吸光效應。研究成果近日在國際頂級期刊《科學》發表,揭示含氮組分在全球大氣有機氣溶膠吸光性中的主導作用。這項發現標誌著在提升氣候模型準確性,能制定更具針對性的策略以減緩空氣顆粒對氣候影響方面的重要進展,具有重要科學意義。

大氣氣溶膠通過吸收和散射太陽光輻射影響地球氣候,其中有機氣溶膠在近紫外到可見光波段具有顯著的吸光能力。然而,由於有機氣溶膠組分複雜且在大氣中不斷演化,其氣候效應的評估一直存在挑戰。

有見及此,由南科大環境科學與工程學院兼NCAMS教授傅宗玫教授,及港科大化學系兼環境及可持續發展學部講座教授郁建珍教授領導的團隊合作展開研究,以理解大氣氣溶膠對氣候變化的影響。傅宗玫教授表示:「傳統模式只考慮有機氣溶膠中總碳元素的化學演化,無法有效闡明大氣有機物來源、演化過程與吸光性質之間的關係。我們首次量化有機氣溶膠中含氮吸光組分——棕色氮的全球豐度,並揭示棕色氮光學性質隨組分演化的演變規律。」

論文的第一作者、港科大與南科大聯合聯合培養的博士畢業生李鈺敏博士補充道:「我們的研究顯示,棕色氮的全球平均吸光性直接輻射效應為0.034瓦每平方。棕色氮貢獻了全球有機氣溶膠約70%的吸光效應,而且其化學演化主導了有機氣溶膠吸光的時空變化。」

研究成果強調了在未來氣候和空氣品質模型中納入含氮組分的重要性。隨著氣候變暖將導致生物質燃燒增加,而由此排放的高吸光性棕色氮氣溶膠將進一步促進氣候變暖,形成一個此前未知的正回饋機制。

郁教授指:「我們的研究為理解大氣有機氣溶膠的氣候效應,提供了以氮為核心的新的視角,對理解地球氣候-化學相互作用具有重要意義。理解這些相互作用,以及識別其他非含氮的吸光有機物,對於改善大氣模型和制定更有效的空氣污染控制策略至關重要。」通過揭示氮驅動的大氣溶膠吸收的關鍵作用,這項研究為預測氣候變化影響和指導減緩策略,提供更為準確的框架。

新聞

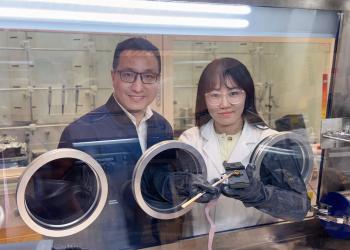

科大團隊破解納米結構 研發高效穩定鈣鈦礦太陽能電池

香港科技大學(科大)工學院研究團隊持續推動可再生能源電池技術發展,率先透過突破研究鈣鈦礦太陽能電池納米結構,成功研發出一款既高效又穩定的電池,可望大幅降低其使用成本及擴大其應用範圍,將科研成果落地貢獻社會。

相對現行主流使用的傳統矽晶太陽能電池,鈣鈦礦太陽能電池能量轉換效率高、生產時材料成本較低及可達至永續製造,屬極具發展潛質的前沿技術,是科研界重點研究課題。惟鈣鈦礦太陽能電池在光亮、潮濕及高溫環境下,表現有欠穩定,阻礙它投產。其中,鈣鈦礦薄膜內部的正離子分布不均,削弱電池性能。

科大化學及生物工程學系副教授周圓圓教授領導的研究團隊發現,在鈣鈦礦薄膜晶粒的三角邊界處上,存在內凹幾何結構,這些結構產生「陷阱」束縛正離子,令它分布不均。研究團隊其後採用了一種化學添加劑「乙酸丁基銨」,淺化晶粒上的內凹,並將其深度降低了三分之一。經此技術所製得的鈣鈦礦電池,在效能上增長近26%,同時在各項標準穩定性測試中,表現優異。

周教授說:「現時研究大多聚焦於宏觀或微觀層面去改進鈣鈦礦電池,甚少研究更細微的納米級結構。團隊利用陰極射線發光顯微鏡,並結合一系列先進技術,發現這些納米內凹結構影響薄膜正離子分布,這正正是影響電池光電轉換效率與穩定性的關鍵。」

研究成果已在納米科技領域的頂尖學術期刊《自然納米技術》(Nature Nanotechnology)發表,論文題為「Nanoscopic Cross-Grain Cation Homogenization in Perovskite Solar Cells」。

論文的第一作者、科大博士後研究員郝明偉博士補充道:「鈣鈦礦是一種軟晶格材料。團隊在實驗過程中,觀察到鈣鈦礦薄膜與傳統材料結構差異大,已開展下一階段的研究釐清相關機制,期望擴展鈣鈦礦太陽能電池的商業應用,以創新產品推動再生能源市場發展。」

本研究的共同通訊作者為美國田納西大學諾克斯維爾分校的Mahshid AHMADI教授,其他合作夥伴來自美國耶魯大學、美國橡樹嶺國家實驗室、韓國延世大學,以及香港浸會大學。

新聞

科大、教育局和空間應用中心辦香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽啟動禮暨實驗方案設計簡介會

香港科技大學(科大)、教育局和中國科學院空間應用工程與技術中心(空間應用中心)聯合主辦香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽,鼓勵學生隊伍提交適合於太空環境或微重力條件下進行的科學實驗設計方案,並於今日(二月二十五日)舉行比賽啟動禮暨實驗方案設計簡介會。

活動在教育局九龍塘教育服務中心舉行,教育局局長蔡若蓮博士聯同合辦、支持和夥伴機構的代表主持比賽啓動儀式。比賽由教育局、空間應用中心及科大聯合主辦;中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部擔任支持機構;京港學術交流中心、香港教育工作者聯會及教育評議會擔任夥伴機構。

這項比賽旨在推動航天教育,並加深學生對國家航天成就的認識和加強科技自信,獲獎及獲選的方案有機會落實並製作成品,以及推薦至在二○二六年開始執行的空間站航天任務——空間站香港科普衛星項目。

蔡若蓮博士致辭時表示,中國航天工程是國家科技實力和綜合國力的重要體現,承載着中華民族千百年來的航天夢想。是次比賽讓學生獲得非常難得的航天教育培訓和實踐機會,讓學生有機會參與國家航天任務,探索航天科學,實踐航天夢,意義重大,鼓勵學生積極組隊參賽。

她指出,配合國家科教興國的大方向,支持本港發展成為國際創科中心,教育局持續於學校大力推動STEAM(科學、科技、工程、藝術和數學)和創科教育,透過多元支援措施,提升學生對科研及創新科技的興趣和能力。

蔡若蓮博士感謝中國科學院空間應用工程與技術中心、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部及科大等機構對比賽大力支持,令活動得以順利開展。

科大協理副校長(研究)童彭爾教授亦為活動主禮,他期望這次科普活動啓發香港年輕一代對航天科技的熱情,為國家航天事業作出更大貢獻。

簡介會中,空間站香港科普衛星的項目負責人、科大于宏宇教授以「觀宇宙,燃夢想—與香港中學生共築航天夢」為題,向師生介紹國家航天科技的最新發展。科大太空科學與技術研究院副院長王一教授亦與教育局人員介紹比賽章程、規則和評分準則等。

新聞

科大發現阿爾茲海默症保護性遺傳因素 揭示疾病機制

由香港科技大學(科大)領導的國際研究團隊通過對東亞人群(包括中國人和日本人)和歐洲人群進行全面的基因分析,識別出了對阿爾茲海默症具有保護作用的關鍵遺傳因素。這一突破性發現為相關遺傳因素如何發揮保護作用提供了新線索,揭示了阿爾茲海默症的發病機制。

要點:

發現:識別出一種對阿爾茲海默症具有保護作用的基因變異──SORL1基因的單倍型「Hap_A」,其在東亞人群(包括中國人和日本人)中的出現頻率是歐洲人群的168倍。

證據:研究顯示,Hap_A與較佳的認知表現有關,並且與人體組織中SORL1的表達增加有關。SORL1是一種與阿爾茲海默症密切相關的重要蛋白受體。

意義:這項研究展示了跨種族遺傳研究有助於揭示遺傳因素對阿爾茲海默症的影響,而且發現了SORL1蛋白異構體的一種特定編碼變異,它有潛力成為進一步研究該疾病機制的重要靶點。

阿爾茲海默症是一種嚴重的神經退行性疾病,影響著全球逾5,000萬人口,給社會經濟帶來了巨大的負擔。然而,有效的治療方法仍然有限,主要是因為該病的致病機制複雜,用於藥物開發的有效靶點也很少。

新聞

科大發表高解析度地下水硫酸鹽分布圖 揭示全球公共健康隱患

香港科技大學(科大)工學院最近發表全球首幅高解析度的地下水硫酸鹽分布圖,揭示了一項驚人的公共衛生隱患——地下水硫酸鹽含量過高的現象,正對全球1,700萬人的腸胃健康構成威脅。

地下水是數十億人重要的食水來源,然而,硫酸鹽進入供水系統後,可導致飲用者腹瀉和脱水,特別對嬰幼兒、老年人及其他體弱人士風險更高。此外,硫酸鹽還會促進砷的釋放,污染水質,並可導致重金屬溶解,加速管道腐蝕,間接引發其他健康問題和經濟損失。以美國為例,每年因水管腐蝕相關問題所帶來的財政成本,便高達220億美元。

本研究的共同通訊作者、土木及環境工程學系講座教授陳光浩指出:「地下水中的硫酸鹽含量對大眾健康和水系統基礎設施均有深遠影響,可惜這個重要課題往往被忽視。」

為探討這一問題的嚴重性,陳教授及其團隊採用先進的數據驅動方法,分析了超過17,000項硫酸鹽濃度測量數據以及相關的全球地理空間變量數據,成功生成了首幅1公里解析度的硫酸鹽分布地圖。這張開創性的分布圖成為水質評估的實用參考工具,它不但標示出硫酸鹽超標的熱點地區,還辨別了主要影響因素,包括降水模式和沉積地質等自然現象,以及化肥施用和礦業操作等人類活動。

世界衛生組織建議,食水的硫酸鹽濃度不應超過每公升250毫克,一旦污染超出這個水平,便可能出現異常味道。按此標準,研究團隊藉助這張分布圖推算,發現全球有約1.94億人生活於超標的地區。更令人擔憂的是,有約1,700萬人生活在地下水硫酸鹽濃度超過每公升500毫克的地區,這已是嚴重超標,可引發腸胃問題。

相關研究結果已發表於權威國際期刊《Environmental Science & Technology》,論文標題為「Understanding the Global Distribution of Groundwater Sulfate and Assessing Population at Risk」。論文的另一位共同通訊作者、博士後研究員張孜表示:「我們的研究成果開闢了一個急需的全球視角,為決策者提供數據,以優先制定干預策略,保障弱勢地區的水質安全。」

新聞

科大研究揭示超臨界水中二氧化碳不為人知的反應路徑

由香港科技大學(科大)物理系和化學系副教授潘鼎帶領的研究團隊,與數學系姚遠教授合作,在超臨界水中二氧化碳(CO₂)的複雜反應機制研究方面取得了重要發現。這些成果不僅對了解自然界和工程領域中二氧化碳礦化封存的分子機制有重大意義,對了解地球內部碳循環也同樣重要,有助為未來發展碳封存技術提供新方向。研究結果已發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)*上。

二氧化碳在水中的溶解及其後續的水解反應是有效碳捕集和礦化儲存的關鍵過程,對有助緩解全球變暖的碳封存技術意義重大。潘鼎教授領導的團隊通過發展和應用第一性原理馬可夫模型,揭示了在體相和納米受限環境中二氧化碳與超臨界水的反應機制。他們發現pyrocarbonate(C₂O₅²⁻)是納米受限環境中穩定且重要的反應中間體,由於pyrocarbonate在水溶液中極易分解,無法穩定存在,故之前一直被忽視, 這次pyrocarbonate的意外出現與受限溶液的超離子行為有關。 此外,研究團隊還發現,碳酸化反應涉及沿瞬態水鏈的集體質子轉移,這種轉移在體相溶液中表現出協同行為,但在納米受限條件下可逐步進行。此項研究展示了第一性原理馬可夫模型在闡明水溶液中複雜反應動力學方面的巨大潛力。

新聞

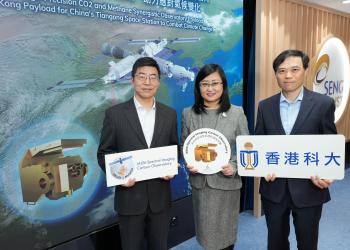

科大牽頭研製全球首款高精度二氧化碳和甲烷點源協同探測儀載荷

香港科技大學(科大)今日宣布,正式獲得中國載人航天工程空間應用系統的總體單位中國科學院空間應用工程與技術中心(空間應用中心)委託,領軍研製全球首款輕小型高分辨率高精度二氧化碳(CO₂)和甲烷(CH₄)點源協同探測儀載荷。此項目有望成為香港特區首項跟隨天舟貨運飛船登上中國「天宮」太空站,展開研究與應用的載荷。該儀器能更精準地監測特定範圍溫室氣體的排放濃度,識別溫室氣體排放源,為制訂和評估減碳政策提供關鍵數據,響應國家「碳達峰、碳中和」的雙碳戰略政策。

為應對全球氣候變化的挑戰,國家力爭在 2030 年前碳排放量達峰, 並在2060 年前實現碳中和的戰略目標。全面且準確的溫室氣體排放監測工作,對實現此目標至關重要。科大發起主導項目,研發輕小型高分辨率高精度溫室氣體點源探測儀,以準確地從太空獲取地球主要溫室氣體排放數據。該項目已於去年正式通過空間應用中心的遴選和審核,預計將安裝於中國太空站,並以其為核心平台,實時獲取二氧化碳和甲烷的濃度數據。此儀器將是全球首款能同時監測該兩種溫室氣體的既有高解析度又有高精準度的太空探測儀。

該探測儀將重點監測發電廠、堆填區、油田、煤礦及天然氣廠等重點碳排放設施,涵蓋範圍包括香港在內的低至中緯地區。儀器不僅能記錄相關溫室氣體的排放濃度數據,還能同時監測潛在的煤氣洩漏,從而減少資源浪費。科大研究團隊計劃建立溫室氣體點源排放數據庫,利用相關數據推算實時碳排放量,識別溫室氣體排放源,並在碳監測、報告和核查工作中,提供可靠、準確且高頻次的數據,協助決策者制訂更有效的減排政策及評估措施成效。科大團隊計劃透過合作方式,將數據分享予不同科研機構,服務粵港澳大灣區以至「一帶一路」沿線國家和地區,助力國際社會共同應對和緩解全球氣候變化。

新聞

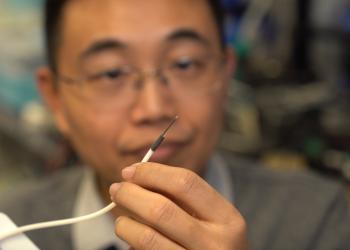

科大研發全球最小「三項全能」微型醫療機械人 窺探人體腔道推進微創手術

香港科技大學(科大)工學院成功研發出一款全球最小的多功能手術機械人,體積較現有同類型機械人小60%,集拍攝及精準導航能力,可協助醫療人員在人體內取樣、傳送藥物及進行激光熱療手術,其障礙物檢測距離表現更有十倍提升,有助將微創手術應用於人體內支氣管末端、輸卵管等微小腔道分支,擴大其應用範圍。

這款微型醫療手術機械人的直徑僅為0.95毫米,較現有的機械人小60%,突破了現有技術限制的「不可能三角」,使機械人能集三大功能於一身。它具備高清拍攝功能,有助延伸障礙物檢測距離至約9.4毫米,與理論極限相比,這是十倍提升。其移動精確度亦提升至小於30微米,達至更細小、更靈巧,並能大幅擴展其成像區域,超越中心傳像束的固有成像比例約25倍。

此機械人由電子及計算機工程學系副教授申亞京領導開發。機械人主要由四部分組成,包括由光纖組成的光學拍攝系统,切合特定診療目標的工具,並由空心骨架包裹固定上述組件,配以用於控制的功能化外膜。其中,空心骨架採用微尺度3D打印技術製造,而功能化皮膚則由磁噴塗技術製作而成,有助令微型機械人的體積保持細小,易於手術中使用。此外,機械人外層表面會塗上一層水凝膠,用以減少它在人體內移動的摩擦力。團隊已將機械人用於肺部支氣管模型及離體豬肺內進行測試,證實機械人能夠在受限環境中保持優秀的介入導航能力,並拍攝清晰的掃描成像,同時能在困難部位實踐多種治療功能。