新聞及香港科大故事

2024

香港科大故事

世界經濟論壇「2024夏季達沃斯論壇」 科大訪問團以革新發明啟迪全球

在世界經濟論壇舉辦的「2024夏季達沃斯論壇」期間,科大首席副校長、享譽國際的人工智能(AI)與機器學習領域的學者郭毅可教授分享,AI科技於藝術領域可望更趨人性化,而生成式AI技術更可與藝術發展相得益彰。此外,化學及生物工程學系系主任及講座教授邵敏華教授、電子及計算機工程學系講座教授范智勇教授,亦隨同郭教授出席此項全球盛事,並於場內展示了其創新發明品。而科大(廣州)計算媒體與藝術學域講座教授許彬教授,亦以「元宇宙全球未來委員會」成員身份,一同參與是次活動。

夏季達沃斯論壇又名為「新領軍者年會」,今年活動於六月底在中國大連舉行,雲集了分別來自近80個國家和地區、約1,600名政府高官及不同界別的全球領袖。

在AI世代重塑藝術創作

今年的論壇主題為「未來增長的新前沿」,其中焦點落在創業與創新範疇。在「傳媒無極限:人工智能如何影響媒體行業」的專題討論中,郭教授向觀眾闡述了有關生成式AI技術如何轉化藝術創作的精闢見解。

2024夏季達沃斯論壇期間,郭毅可教授獲邀在「傳媒無極限:人工智能如何影響媒體行業」的專題討論中發表演說。(相片來源:世界經濟論壇)

2023

新聞

科大與世界經濟論壇首個大中華區領導力發展課程圓滿結束

香港科技大學(科大)與世界經濟論壇合作,於上周接待了40位來自包括歐洲、北美洲、拉丁美洲、非洲和中東等22個國家及地區,專業領域涵蓋法律、科技、媒體、公共行政、投資銀行和人道援助等領域的年輕管理人員和公司創辦人,成為大中華區首間舉辦「全球青年領袖論壇領導力發展課程」的大學。科大校董會主席沈向洋教授、校長葉玉如教授、首席副校長郭毅可教授、副校長(大學拓展)汪揚教授以及科大其他教授,均就其各自專業於課程活動中分享及講授與人工智能(AI)相關的話題。

葉玉如教授在歡迎午宴中表示科大在人工智能的開發和應用均走在前沿。大學致力參與尖端人工智能研究,並開發先驅性技術。是次課程除邀得科大頂級學者,就AI最新發展及該技術對環球經濟和社會的影響授課,亦邀請了香港大學和香港教育大學的世界級學者講授課程。大學亦響應「香港夜繽紛」,安排學員參觀尖沙咀海濱等景點,體驗香港國際大都會氣氛,又帶同學員走訪香港與內地的初創企業和科技巨頭,促進來自世界各地的課程參與者與大灣區創業者、研究員與投資者之間的交流。參與是次課程的青年領袖來自不同背景,包括巴西政黨、貝克麥堅時律師事務所、美國有線新聞網絡和里約熱內盧州檢察官辦公室等。

多國大學如哈佛、普林斯頓、劍橋和牛津等,均曾與世界經濟論壇合作舉辦「全球青年領袖論壇領導力發展課程」,探討包括能源創新和可持續發展等全球重要議題。

2022

新聞

女性眼中的藝術世界

在「打破無形障礙系列」的最後一篇,香港藝術家何博欣 (Vivian) (科大工商管理碩士2018校友) 分享她的藝術家發展歷程,以及如何以女性身分在本地藝術界一展所長。

一家知名畫廊的東主曾對我說,他不會投資在年輕女藝術家身上!

2012年, Vivian 於美國衛斯理大學修畢藝術課程,學成歸來準備在藝術界開展事業,剛起步便經歷挫折。

「我曾接觸一家知名畫廊,那東主擺出的態度是:『我為甚麼要投資在一位年輕女藝術家身上?反正她將來都會結婚然後退出藝術圈。』當時我剛從一所尊重跨性別的大學校園踏足社會,便遇上這位男士以我是否要嫁人來作為衡量標準!」

這次經歷雖然讓Vivian非常詫異,但絲毫無礙這位年輕藝術家奮勇前行。儘管出師不利, 但Vivian往後在藝術界的發展卻平步青雲。她的作品現正於西九文化區的 M+ 博物館展出,晉身「博物館藝術家」的夢想終於成真。另外,她的畫作亦走入社區,出現在將軍澳尚德街市、大圍顯徑街市等「非一般」的展覽場所。現時,巴黎一家藝廊正為她舉行畫展,只是礙於疫情,她無法親身出席。

Vivian畫風鮮明生動,作品以霓虹燈招牌、茶餐廳、魚頭等香港生活中常見的影像和事物為主題,寫實中帶點超現實意味。她在康涅狄格州的衛斯理大學主修視覺藝術和經濟學,校風自由開放,鼓勵學生自行「規劃主修課程」,其獨特的藝術風格就在此時開始形成。Vivian亦不諱言自小熱愛插畫和日本漫畫,對她的風格也影響深遠。

在性別共融的大學校園裡,Vivian先後跟隨多位女導師學藝,她特別提到一位「絕頂聰明」的油畫教授Tula TELLFAIR。Tula的「想像派」風景畫啟蒙了 Vivian畢業後的藝術風格。另外,英國當代畫家Jenny SAVILLE也對 Vivian 的作品有莫大影響,在Vivian眼中,她「也許並非高調的女權主義者,但在這議題上有非常勇敢的見解」。

我曾經非常討厭涉及商業的東西,現在才明白在藝術界好好管理金錢的重要性。

2021

香港科大故事

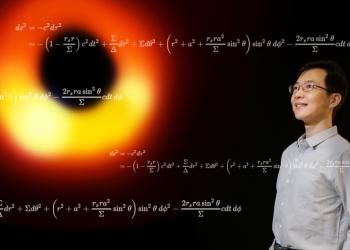

專家系列:探索最暗黑之謎

六十年前,人類首度踏足太空,震撼世界;多年來,數以百計的太空探索任務不斷出現,人類得以對宇宙加深認識和瞭解。在科學家希望解開的芸芸太空疑團中,黑洞為最撲朔迷離、引人入勝的天文現象,我們對它的認識十分有限。經過數十年努力,科學家終於在2019年首次攝得黑洞真貌,本年初再下一城,得到一張影像更細緻的照片,為黑洞研究寫下重要里程碑。這些劃時代的影像證明了在距離地球約5,400萬光年的M87星系中心,存在一個相等於65億個太陽的超大質量黑洞。

王一教授也在研究蟲洞,理論上蟲洞能連接宇宙的星系,他希望能證實蟲洞是否符合自然法則。

愛因斯坦理論又贏了數年前,天文學家對黑洞的看法跟現在截然不同。科大物理學系副教授王一指出:「假如你問當時的天文學家,是否可能存在質量相等於太陽100倍的黑洞,他們會告訴你這並不存在。可是,我們現正切切實實的發現了它!」

新聞

專家系列:擁抱人工智能還是保持警惕?

「機器有思考能力嗎?」早於上世紀四十年代,計算機科學先驅艾倫圖靈已提出上述問題。自此,圍繞機器學習的議題至今未止。近十年來,人工智能(AI)的應用一日千里,人類應如何面對AI的不確定性?身為這個領域的知名專家,馮雁教授一向致力提倡在符合道德的大前提下廣泛使用AI。在這篇專訪中,馮教授闡釋了AI的優點和潛在威脅;但叫她關心的是大眾對AI的一些常見謬誤,可能會窒礙這個領域的發展甚至人類的進步。AI 創造而非淘汰職位AI 高速發展,促成工業增長和自動化,不少工種因而消失或式微,像消毒機械人取代了清潔工人、機器代替了收銀員等。這股威脅儘管看似來勢洶洶,但馮教授認為只是工業化過程中的自然現象,不足為慮。她說:「一如工業革命,我們身處的數碼年代也在創造新的職位,程式設計員就是最佳例子。智能手機出現前,這種工作並不存在。應用程式興起,便催生了以千萬計的相關工作機會。 「我們必需把 AI視為改善生活質素的工具,善用 AI,不是抗拒它。」就像各種針對新冠肺炎疫苗注射計劃的陰謀論,馮教授認為:「社交媒體充斥著大量有關新科技的錯誤資訊和謠言。人們作出毫無根據的揣測,不少都是子虛烏有。我有些家人也深信不疑。放眼全球,反疫苗的人其實是將人類置於險境。」她說:「機器本身沒有意識。這年頭,很多人抗拒學習新知識,實屬不幸!如你願意多聽多看,就會知道大部分謠言缺乏邏輯。」馮教授直言在先進的科技世界裡,學生必須從小接受STEM教育,因為邏輯訓練和批判思考可以幫助我們區分錯誤資訊,避免陷入不必要的恐慌。