新闻及香港科大故事

2021

新闻

科大破解人类口腔微生物合成次生代谢小分子促进牙菌斑形成的奥秘

由香港科技大学(科大)海洋科学系及生命科学部讲座教授钱培元带领的一支跨学科研究团队,揭示了人类口腔变形链球菌(Streptococcus mutans)释放出的新型微生物小分子与龋齿的发展有关,为人类口腔微生物群对健康的影响提供了新的科学证据,推动了未来预防龋齿的研究。现该研究成果已发表在权威前沿科学杂志Nature Chemical Biology, 并获Nature以亮点研究进行报道 。

生物膜(biofilm)是由细菌胞外大分子包裹的细菌群体组成;地球上每一个湿润的表面都被生物膜所覆盖。美国国家卫生研究院(National Institutes of Health)早期研究表明,超过80%的人类细菌感染是由生物膜引起的。 变形链球菌是生存在人类口腔的主要天然菌,因其具有形成生物膜和产生有机酸的能力,其长期以来一直被认为是龋齿的主要病原。

龋齿是困扰人类的最常见的慢性细菌感染疾病之一,且治疗费用昂贵。全球每年用于治疗龋齿的经济支出高达数十亿美元 。龋齿的发展是一个复杂的过程,主要依赖于牙齿表面微生物生物膜(又稱牙菌斑)的形成。尽管变形链球菌中关于生物膜形成和发展的大分子已被广泛研究,但小分子次生代谢产物在这种细菌生物膜形成中的作用仍未被深入探究。

钱教授的研究团队致力于运用基因组学、转录组学和化学生物学的方法,研究生物膜的信号分子如何调控微生物及动物間的相互作用。最近,该团队将生物膜研究拓展到公共卫生领域。

新闻

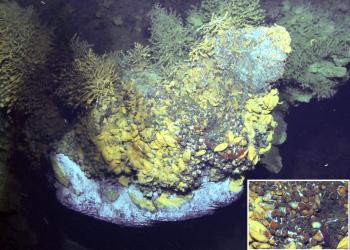

香港科大首次破译深海热液神盾螺共生体基因组

由香港科技大学海洋科学系系主任及讲座教授暨捷成David von Hansemann 理学教授钱培元领导的研究团队,于《自然· 通讯》期刊发表了有关海底热泉一种无脊椎动物—神盾螺共生体的维持和互作机制的最新研究成果。该研究发现神盾螺食道腺(消化系统)中同时存在硫氧化细菌和甲烷氧化细菌两种共生菌,并首次破译了两种共生菌及宿主神盾螺的基因组,揭示了共生体利用化学能量生产营养物质的过程以及适应极端环境的分子机制,为地球生命的起源提供了新的启示。深海热液区具有极高静水压且黑暗无光,热液喷口所喷出经地热加热过的水,高达几百摄氏度,其中还包含很多有毒的重金属元素和化学物质,是一个典型、独特且极端的生态环境。热液喷口的形成与海底岩浆的活动有关。一直以来,关于地球生命的起源有多种假说,其中主流的一种假说是生命的起源来源于深海热液区。深海热液区与地球上绝大部分依靠植物光合作用的生态系统不同,化能合成细菌是这个生态系统的初级生产者,通过利用化学物质的化学能量转换成有机物,从而孕育了海底热液生态系统丰富且独特的生物和基因资源。然而,这些生物如何适应深海热液这个极端环境一直是未解之谜。2019年4月和5月,钱培元教授团队在西南印度洋龙旂热液区利用无人潜航器进行了深潜作业,对由中国首次发现并命名的龙旂热液区进行科学考察,下潜深度约2800米。在龙旂热液区,生活着一种群体庞大的物种神盾螺,因其足部有一片类似盾牌的壳片而得名。该团队发现,在神盾螺食道腺细胞内存在两种形态不同的内共生细菌,分别为硫氧化细菌和甲烷氧化细菌。

2020

新闻

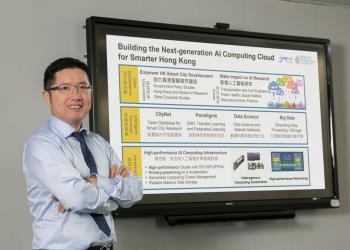

构建香港智慧城市(只供英文版本)

Prof. CHEN Kai, Associate Professor of Computer Science and Engineering, is now the brain behind what will become Hong Kong’s ‘brain’ in future – the next-generation artificial intelligence (AI) computing hub for the entire city that encompasses smart bus schedules, taxi dispatch, typhoon warning, medical diagnosis, fintech and others.

新闻

科大发现阿尔茨海默病治疗新靶标

香港科技大学(科大)研究团队设计了一个研究大脑的崭新方法,不但有助评估潜在药物对阿尔茨海默病(AD)患者的作用,更因而发现了治疗AD的新靶标,为阿尔茨海默病的研究及药物开发开辟新路径。

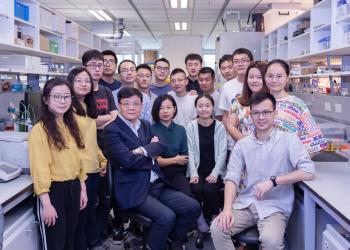

叶玉如教授 (左二)及其研究团队。

阿尔茨海默病的病理机制研究已开展了数十年,但至今仍未有有效的治疗方法。传统的研究方法在判断分子靶标是否可应用于药物开发方面存有一定的局限性。例如在分子和病理研究中,AD患者脑部会被当作一个整体进行分析,但不同类型的脑细胞以及其异变对AD的作用,却往往因此而被忽视,尤其是一些数量较少、例如仅占脑细胞总数5%的小胶质细胞及1%的内皮细胞等。

由科大研究与发展副校长、分子神经科学国家重点实验室主任及生命科学部晨兴教授叶玉如领导的研究团队,近日不仅解决了这个问题,更同时在内皮细胞和小胶质细胞发现了多个潜在的新分子靶标,可用于开发治疗AD的药物。

叶教授的团队利用先进的单细胞转录组分析技术,分析AD患者遗体大脑中特定细胞的功能。这项技术让研究人员在单细胞水平上追踪传统工具无法观测到的大脑分子变化。研究团队对AD患者大脑中特定细胞的转录组变化作了全面分析,找到与AD相关的细胞亚型和病理途径,并发现在大脑血管中内皮细胞亚群的作用。研究首次发现血管自然的增新程序和内皮细胞亚群中的免疫启动与AD的发病机理有关连,显示血管失调与阿尔茨海默病之间存在联系。研究还发现了新型分子靶标,有助恢复AD患者的神经动态平衡。

新闻

揭示不同硬度基质中转移性癌细胞的新机制

癌细胞转移是指癌细胞从原发性肿瘤扩散到不同的身体部位,是癌症发展中最致命的阶段。当癌细胞脱离原发性肿瘤并进入血液或淋巴系统时,它们就可以传播到身体各个地方,在新的扩散组织中增殖从而形成继发性肿瘤。百分之九十的癌症死亡是由这一癌细胞转转移导致。

癌细胞在转移过程中会主动与周围的微环境相互作用,而这种作用机理尚未被阐明,这使得转移癌细胞如何应对继发组织中的新环境成为癌症研究中的一个关键问题。最近,香港科技大学(科大)的研究人员及其国际合作者发现了一种转移性癌细胞在不同硬度基质上的新型响应和适应机制,这一研究结果将有助于开发用于转移性癌细胞和癌症的诊断工具。

这项研究发表在2020年9月18日的《物理化学快报》上。

在这项研究中,由香港科技大学物理系和生命科学部助理教授朴孝根教授带领的研究团队采用聚丙烯酰胺(PAA)基质模拟了从脑到骨骼的各种组织的硬度,并利用先进的荧光共振能量转移成像技术和Park教授实验室搭建的磁镊平台对单个转移性乳腺癌细胞(MDA-MB-231)对不同硬度的机械响应进行了研究。

新闻

应用自适应光学双光子内窥镜技术实现高分辨率深脑活体成像

以小型哺乳动物为模型的活体脑成像技术对于研究大脑的功能至关重要。然而大脑由数百亿个神经元组成,每个神经元都与成千上万个神经元通过突触相连。突触是神经元之间的交流位点,具有传递信息的功能。因此,为了真正理解神经元突触的动态相互作用机理,具有高空间分辨率的脑结构和功能成像技术是不可或缺的。

尽管目前已经有许多对大脑进行成像的方法,但它们都有相应的局限性。电子显微镜可以提供高空间分辨率,但不适合活体组织的成像。常见的非侵入性技术,例如CT,MRI / fMRI,PET和超声,其空间分辨率有限,不能对神经元乃至突触进行成像。光学显微镜能提供亚细胞分辨率并且对生物样品没有毒性,但其成像深度受到生物组织和成像系统引起的光学像差和散射的限制。因此,双光子显微镜仅适用于脑皮层区域的成像,而无法对皮层下和深层的大脑结构进行成像。

鉴于生命科学研究有更高成像能力的需求,香港科技大学(HKUST)的一组科学家将目光集中在实现突触分辨率的活体大脑成像上。电子与计算机工程系瞿佳男教授和研究与发展副校长及生命科学系晨兴教授叶玉如教授合作开发了一种新的成像技术——自适应光学双光子内窥镜——可以对深层大脑结构进行高分辨率的活体成像。值得关注的是,这项技术可用于揭示尚未被深入研究的大脑区域的功能。