新闻及香港科大故事

2025

新闻

从「层压板」获取灵感:科大与理大研究团队首创「层压」界面结构 推进钙钛矿光伏技术

香港科技大学(科大)与香港理工大学(理大)的合作研究团队首创一种层压形貌的界面微结构,可进一步提高反式钙钛矿太阳能电池器件的稳定性和光电转换效率。

钙钛矿太阳能电池因高效率丶低成本以及器件美学方面的独特优势,在电网电力丶便携电源和太空光伏等应用场景均展示出取代传统硅电池的巨大潜力。钙钛矿太阳能电池的基本器件结构分为正式与反式两种。其中反式器件因各层电子材料比正式器件较为稳定,从而展现出更好的应用前景。尽管如此,反式器件仍然存在较多的界面科学问题,特别是富勒烯基电子传输层与钙钛矿表面形成的界面处缺陷富集,是影响器件性能与稳定性的重要因素。

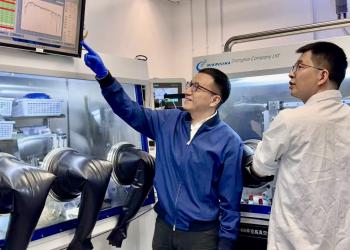

科大化学及生物工程学系副教授与能源研究院副院长周圆圆教授团队致力于从独特的结构视角开展基础科学导向的钙钛矿光电器件研究。透过与理大应用物理学系的蔡嵩骅教授团队的合作,团队发现通过在钙钛矿薄膜表面空间均匀地形成一种「分子钝化层-富勒烯衍生物层-二维钙钛矿层」的类「三合板」的层压结构,可有效降低界面缺陷密度、改善能级匹配度,从而提高了钙钛矿电池的光电转换效率,并大幅度提高界面在湿热环境以及光照运行下的耐久性。

论文的共同第一作者、科大博士后研究员郭鹏飞博士说:「我们将复合材料概念导入到光电器件的界面设计,这使得新型界面中每层产生协同效应,带来了传统界面工程所无法实现的效果。」

该研究工作的主要通讯作者周圆圆教授补充道:「钙钛矿是一种软晶格材料。我们可在这类材料里创造传统材料难以实现的微结构特征。我们正在尽一切努力来理解这些微结构在纳米乃至原子尺度的形成与作用机制,开展基础理解导向的器件创新。」

新闻

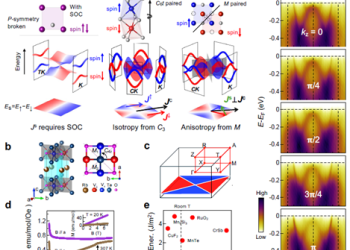

磁学新时代:科大最新研究为自旋电子学和谷电子学应用带来新方向

近年来国际科研界广泛关注交错磁体(Altermagnets),研究其如何不依赖净磁矩或自旋轨道耦合作用(SOC)而实现自旋劈裂。香港科技大学(科大)物理系刘军伟教授团队与其他研究团队,最近在《Nature Physics》*上发表最新研究成果,揭示了首次在实验中测量到具有二维层状特性的室温交错磁体,并验证了刘教授于2021年发表于《Nature Communications》的理论预测。长久以来,如何实现以及进一步控制自旋极化态,从而存储和调控信息,是自旋电子学的一个重要问题。传统方式是通过自旋与轨道、自旋与局域磁矩的相互作用,实现自旋极化,前者对应着自旋轨道耦合效应产生的自旋劈裂,如Rashba-Dresselhaus效应,而后者对应着铁磁中的Zeeman劈裂。刘教授亦与多个国际研究团队相继在理论上提出了一种新的自旋劈裂理论——在旋转、镜面等晶体对称性联系不同磁子格的反铁磁中,会产生来自于反铁磁交换相互作用导致的自旋劈裂,并且具有特殊的晶格对称性配对的自旋-能谷锁定(CSVL)。这类自旋劈裂不依赖于净磁矩或者自旋轨道耦合作用,从而兼备铁磁和反铁磁体的优点以及较长的自旋弛豫时间等特点,而具备此类特殊劈裂的反铁磁体后续也被统称为交错磁体(altermagnet)。交错磁体的发现更入选了《Science》2024年度十大科学突破。

新闻

制造业的危与机: 科大发布2025年第二季度中国PMI预测

随着关税战升级,全球经济受压,为制造业带来极大的不确定性。香港科技大学(科大)利丰供应链研究院在最新发布的《中国制造业季度报告》指出,尽管在中美贸易冲突影响下,中国第二季度制造业生产预计将放缓,但中国制造商已做好充分准备应对挑战,并强调中国在全球供应链中扮演不可或缺的角色,难以轻易被取代。

根据报告显示,中国制造业于2025年第一季度呈现复苏趋势,采购经理人指数(PMI)自2月起持续处于50以上的扩张区间。然而,美国对中国商品加征145%额外关税(部分商品豁免)后,制造业面临重大挑战。在此情况下,研究团队预估此轮关税措施加上全球经济放缓,将对中国出口及制造业产出构成负面影响。尤其预计中国对美出口将出现显著下滑,2025年第二季度整体出口可能会呈现双位数跌幅。受此影响,中国工业生产增长料于第二季度明显放缓, PMI预跌破50荣枯线,进入收缩区间。

报告进一步指出,中小企业(SMEs)料将首当其冲受压,因为相较于大型企业,这类公司通常对出口贸易的依存度更高。尽管报告认为中国政府可能会于未来数月内加大针对性政策支持力度,但相信仍需一段时间,方能展现相关措施的实质成效。

新闻

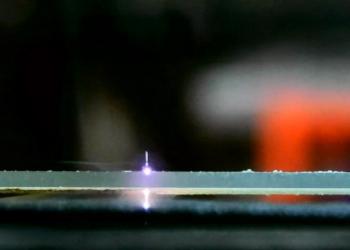

从激光到电池:科大研发突破性单步激光打印技术 革新锂硫电池制造

由香港科技大学(科大)综合系统与设计学部助理教授李桂君领导的研究团队,成功开发出一种创新性的单步激光打印技术,可显著提升锂硫电池的制造效率。该技术通过纳秒级激光诱导转印工艺,将传统制造中耗时冗长的活性材料合成与正极制备步骤整合为一步完成,为可打印电化学储能器件的工业化生产开辟了全新路径。相关研究成果*已发表于国际顶级期刊《自然通讯Nature Communications》。

锂硫电池因其硫正极的高理论能量密度,有望取代现有的商用锂离子电池。为保证硫化物的快速转化,这些正极通常由活性材料、宿主材料(或催化剂)和导电材料组成。然而,宿主材料的制备和硫正极的组装往往涉及复杂、多步骤且高耗时的过程,需要在不同温度和条件下进行,这将引起工业量产中效率和成本方面的忧虑。

为了应对这些挑战,研究团队开发了一种创新的单步激光打印技术,用于快速制造集成化硫正极。在高通量激光脉冲辐照过程中,前驱体材料被激活,产生颗粒射流,其中包括原位合成的埃洛石基杂化纳米管(宿主材料)、硫化物(活性材料)和葡萄糖衍生的多孔碳(导电组分)。这些混合物被打印到碳纤维衬底上,形成集成化硫正极。值得注意的是,激光打印的硫正极在纽扣式和软包式锂硫电池中均表现出卓越的电化学性能。

李桂君教授表示:“传统离子电池的正极/负极制造过程通常包括活性材料的合成(有些情况下需要与宿主材料/催化剂复合)、复合浆料的制备以及正极/负极的组装。由于不同材料具有差异较大的物理特性,这些步骤通常需要在不同温度和条件下单独进行。因此,整个过程可能需要耗费数十小时甚至数天。”

因此,团队另辟蹊径提出了全新的解决方案。 李教授补充道:“我们新开发的激光诱导转印技术可将这些过程整合为一步,且物质转化速度可达到纳秒级。仅使用单束激光,打印速度就可达约2平方厘米每分钟。一个75×45平方毫米的硫正极可在20分钟内打印完成,并在组装成锂硫软包电池后,为小型屏幕供电数小时。”

新闻

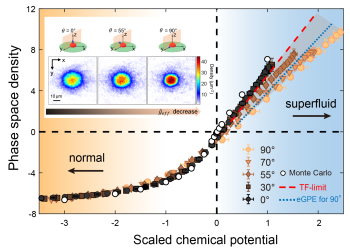

揭秘超流体:科大研究揭示偶极相互作用如何影响二维超流体行为

由香港科技大学(科大)物理系曹圭鹏教授领导的国际物理学家团队,最近在研究中首次在二维偶极超冷原子气体中观测到BKT相变,这项突破性研究对理解二维超流体在长程各向异性相互作用下的表现立下了新的里程碑。

在传统三维世界中,由冰融化成水这类相变一般都遵循对称性自发破缺规律。但早于1970年代便有前沿研究估计,二维系统中可能会发生一种独特的拓扑相变——Berezinskii-Kosterlitz-Thouless(BKT)相变,这种机制中涡旋─反涡旋对的配对驱动超流性形成,而无需传统对称性破缺,这种相变过程强烈依赖相互作用。自此,这现象主要在具有短程各向同性接触相互作用的各种量子系统中进行研究。

与传统超冷气体中的接触相互作用不同,偶极相互作用能够跨越整个系统,产生丰富的集体行为。研究团队通过实验证明了偶极相互作用如何改变BKT相变的临界参数。

「偶极相互作用为量子多体现象带来了新的维度。」领导该研究的曹教授解释道:「从微观角度看,这种相互作用具有方性和长程性,意味着粒子即使相隔较远仍能相互『感知』。 这挑战了我们对低维系统中有序态如何涌现的固有认知。」研究团队的观察指出,偶极气体的二维超流相变点仍遵循BKT相变,但依赖于相互作用的相变点会因偶极矩与平面法线方向的相对角度而发生偏移。

论文第一作者之一及曹教授的毕业生何逸飞补充道:「二维偶极系统是探索奇异量子相的理想平台。即使在中等强度的偶极相互作用下,当所有偶极子都指向平面内时,我们也在二维偶极超流体中观测到了独特的非局域效应和各向异性的密度之间的关联。未来通过进一步增强偶极相互作用强度,我们将有望观测到低维系统中更丰富的自发形成结构。」

新闻

香港生成式人工智能研发中心 于香港国际创科展2025展示多项人工智能科研新成果

由香港科技大学(科大)领导、多所大学共同参与的「香港生成式人工智能研发中心」(HKGAI)于「香港国际创科展2025」中,以「香港市民的好陪伴」为主题,展示人工智能如何深度融入市民日常生活。

获香港特区政府的InnoHK创新香港研发平台资助下,HKGAI 在去年展览后,进一步强化实际场景的落地能力,应用越来越广泛。今年初,HKGAI发布了港产最新大模型HKGAI V1,在「香港国际创科展2025」上展示了多个基于HKGAI V1大模型自主研发的人工智能科研项目,包括:

「港话通」:市民可通过手机端与「港话通」实时互动,轻松查询本地交通、旅游攻略、政务咨询等生活信息。该系统针对香港本土表达进行了深度优化,真正做到了「懂香港、懂市民」,为市民的日常生活提供了极大的便利。

「港法通」:针对婚姻、租赁、消费纠纷等法律问题,为市民提供专业的风险评估与解决方案。用户只需输入案情,系统即可自动生成简明易懂的法律建议,帮助市民规避潜在风险,让法律服务变得更加触手可及,为市民的权益保驾护航。

「港文通」:多功能AI写作辅助工具,专为满足跨领域多样化内容创作需求而设计,市民可结合场景化模板,扩展创意为完整文件,大幅简化写作流程,让市民能高效产出专业级成品。

「港会通」:市民可快速把握会议整体讨论内容,无需人工记录,能够自动将会议语音内容转换为文字记录,输出高度提炼总结,并生成会议纪要,提高会议记录的效率和准确性。

「港环通」:通过环境科学知识和数十万例实地环境分析案例数据,聚合实时数据,进而多维度构建关联分析,全域计算污染分布,并生成精细化环境分析报告和管控建议。

「随哼成歌」:用户仅需录制 1 分钟语音,系统即可在 2 分钟内生成个性化歌曲片段,支持粤语、英语及普通话演唱,能够精准模仿音色、创作旋律,为市民的娱乐生活增添了更多乐趣。

科大首席副校长兼HKGAI中心主任郭毅可教授表示:“「我们正以先进的人工智能大模型技术为根基,打造多款AI 工具,让它们真正成为香港市民的好陪伴。我们希望HKGAI V1不仅在香港市民的日常生活中提供便利,更能助力香港迈向全面AI化的国际创新枢纽。」”

新闻

科大于第五十届日内瓦国际发明展创历史佳绩

香港科技大学(科大)于第五十届日内瓦国际发明展再创辉煌。37支参展队伍共夺得38个奖项,包括两个特别大奖、22个金奖 (其中7个为评审团嘉许金奖)、以及多个银奖和铜奖,充分展现科大在包括医疗健康、人工智能、数据科学、先进製造业、新能源技术、航天工程等不同范畴的领先地位。科大今年的获奖数目冠绝往年,再度创下历史佳绩,并领先本地同侪,彰显大学于创新发明方面的领先地位。 在众多获奖项目中,科大机械及航空航天工程学系孙庆平教授领导的团队,获颁特别大奖「Prize of the Technical University of Cluj-Napoca – Romania」以及「评判特别嘉许金奖」,其零温室气体弹卡製冰机发明,如取代现时所有商用雪柜,每年预计可减少全球约 650 万吨二氧化碳气体排放。另一队荣获特别大奖「Swiss Automobile Club Prize – ACS」以及一项金奖的队伍,则由科大计算机科学及工程学系毕业生、现职科大(广州)人工智能学域助理教授刘浩所领导,团队将大语言模型应用于智能交通灯控制系统,整合即时交通数据,以改善整个城市的交通流量。 今年,不少参展项目均由科大与政府及业界伙伴共同开发,尽显科大具能力转化科研成果贡献社会。这些跨领域、跨学科的研发,旨在以坚实的科研基础,为全球包括医疗健康、气象预测、交通车流控制、汽车与机械人、洪水预警及乘客出行模式等不同领域所面对的挑战,提供实际解决方案。当中三个研究项目由具海外研究团队参与的两个科大InnoHK创新香港研发平台﹕「智能晶片与系统研发中心(ACCESS)」及「香港生成式人工智能研发中心(HKGAI)」所领导。

新闻

科大研发多款智能医疗器械

香港科技大学(科大)电子及计算机工程学系副教授申亚京领导的团队,近日成功结合人工智能及机械人技术,研发出三款突破性的智能医疗器械,分别适用于诊疗监测、手术辅助及术后复康,旨在辅助医生解决目前诊疗过程中所遇到的困难,优化程序及提高效率,促进智慧医疗的发展。目前,团队正积极与公私营机构、产业及投资者探讨合作,推动项目的临床应用及转化落地。AI手部触觉交互系统PhyTac:人类的双手拥有高度密集的神经分布,具备细腻的触感及灵巧的控制能力,然而,当手部神经、肌肉或关节处受到压迫或发生病变时,或会出现功能丧失、麻痹或针刺感等症状,特别是脑中风后,不少患者会经历手部动作障碍,及早发现和准确地诊断这些病症的严重程度,有助减低对患者日常生活的困扰。然而,现时手部功能的评估一般依赖医生透过观察患者的动作,并结合经验作诊断。有见及此,申教授的团队开发了一个AI手部触觉交互系统PhyTac,这个呈圆锥状的装置设有多达368个感应单元,可精准对应手部各个发力点。患者只需手握装置尝试发力,医生便可即时在AI系统中对应手部位置的发力点,有助医生能快速监测患者的康复过程,更可配合VR虚拟实境技术设计游戏,让病人利用装置进行复康训练,从而制定合适的复健方案。是次研发的技术突破之处,在于团队首创以植物「螺旋芦荟」的结构为灵感作设计,与一般芦荟不同,「螺旋芦荟」叶片呈三角形,以其对称及五尖的螺旋状纹见称,能够避免叶子互相遮挡,从而摄取阳光。受此启发,团队运用螺旋状纹设计PhyTac,显著提升感应器的密度之余,亦大大提升装置的传感范围,使装置能够准确反映手部力度,准确率高达97.7%。团队亦正积极与医院管理局社区复康中心探讨合作,研究于中心内应用PhyTac技术帮助病人。