新闻及香港科大故事

2025

香港科大故事

飞越无限:低空经济蓄翼待飞

假如登山者在西贡偏远山径突然中暑晕倒,以往可能需等候近一小时才获得救援,现在香港研发了一套创新的无人机运送系统,只需几分钟便能穿越蜿蜒山路,把救生医疗物资「速递」到患者身旁。这并非遥远的未来憧憬,而是香港现正构筑的城市蓝图。

无人机已经成为全球城市的新宠,利用小型无人机及先进空中运输系统,能全方位提升城市交通、物流、紧急救援的速度,甚至上演壮观的无人机表演,与众同乐。中国内地预测,低空经济可望在2030年前达到两万亿元人民币的经济规模,改写市民的日常生活模式。

香港也正迎头赶上这股低空经济的浪潮,香港科技大学(科大)新成立的低空经济研究中心,致力将这片领空推向新的高度。

中心主任兼计算器科学及工程学系李默教授正是科大推动低空经济研究的领军人物,他率领团队研发一套名为「AeroRelief」的崭新救援运送系统,利用先进空中运输技术提供全自动化、一站式的紧急救援服务。这套系统能透过人工智能精准分析求救通话,自动装载医疗物品,如自动心脏除颤器及医药用注射笔等,并将物资直接送到患者手中。此系统建基于大型语言模型等尖端科技,能自动判断求救人士所需的救援物资和设备,规划最佳运送路线,并实时追踪飞行状况。

这项研发对登山爱好者及偏远居民来说,意义重大。在生死一线的危急关头,每秒钟都性命攸关,例如中暑、心脏病和严重过敏等紧急情况,病情可以急转直下,因此必须把握前15分钟黄金救援时间。

李教授表示︰「由科大飞到西贡万宜水库只需10分钟,开车却要50分钟,相信无人机紧急救援运送服务可及时到位,抢救生命。」

新闻

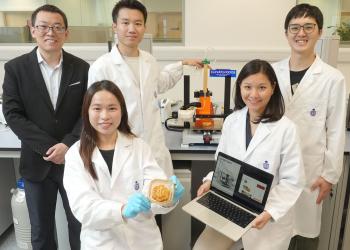

港科大研发人工智能辅助3D食品打印技术

香港科技大学(港科大)的研究团队开发了一项突破性的人工智能(AI)辅助3D食品打印技术,将3D打印与红外烹饪相结合,为更安全、高效且美观的食品生产开辟了新途径。

传统的3D食品打印方法通常需要额外的后处理步骤,这不仅可能导致食品成分不理想、形状不完美,还可能带来存在微生物污染的风险。为解决这些问题,港科大综合系统与设计学部的研究团队成功开发了一套AI增强系统,创新性地将挤压打印技术与同步红外加热功能相结合,实现复杂淀粉基食品的即时烹饪。通过采用石墨烯加热器,研究团队能够精确控制烹饪过程,确保淀粉基食品保持其预期的形状和质量。

系统还整合了AI辅助设计功能,通过生成算法和Python程序,能够轻松创建制作复杂的食品图案。借助AI技术,即使是计算机新手也能快速上手,参与设计过程。

这项研究不仅解决了食品形状保持和微生物污染等技术难题,还为精准营养定制开辟了新的可能性,尤其为吞咽困难患者等有特殊饮食需求的人群提供了切实可行的解决方案。从优化养老院和中央厨房的餐食定制效率,到满足个性化营养需求,再到为餐饮行业打造创意烹饪体验,这项技术展现了其广泛的应用潜力,为食品制造领域带来了革命性的突破。

领导该研究团队的综合系统与设计学部助理教授李桂君表示:“这项创新技术有望简化食品生产流程、提升食品品质,并精准满足个人偏好,从而彻底改变食品在多种场景中的制备与服务模式,为未来个性化且兼具视觉吸引力的食品创作开辟更广阔的前景。”

李桂君教授补充道:“我们对这项技术的潜力充满期待,它能够以高效且易于操作的方式提供定制化、安全且美味的食品。这标志着我们在食品创造领域迈出了重要的一步。”

该论文的第一作者、港科大博士生李港慧说:“我们通过技术与烹饪创意的有机结合,重新构想了3D食品打印的可能性。我们先进的集成3D食品打印技术有望彻底革新个性化食品的创造方式。”

新闻

科大生命科学团队建立颅内视束损伤模型 揭示重塑中枢神经系统损伤后功能性环路的关键机制

由香港科技大学(科大)生命科学部和化学及生物工程学系刘凯教授领导的研究团队,成功开发了一种颅内橄榄顶盖前核(OPN)前视神经束损伤模型(pre-OPN OTI),并揭示了重塑受损中枢神经系统功能性环路的关键机制,为神经创伤以及神经退行性疾病的精准治疗提供了崭新方向。

成年哺乳动物的中枢神经系统(CNS)一旦损伤,其自我修复能力较低,主要原因在于损伤后神经轴突无法再生,亦无法与目标神经元重建功能性连接。目前的研究多聚焦在增强轴突再生能力,但仅有少数模型能在完全性损伤后实现功能性连接,而且重建功能性连接机制仍不明确。为此,刘凯教授的团队展开相关研究,成功开发了颅内橄榄顶盖前核前视神经束损伤模型,该研究结果于2025年3月在《Nature Communications》上发表,题为「Functional optic tract rewiring via subtype- and target-specific axonal regeneration and presynaptic activity enhancement」。

该模型通过显微手术在小鼠外侧膝状体(LGN)与OPN间施加机械压力,精确地使小鼠视网膜神经节细胞(RGCs)轴突受到损伤。相较于传统模型,该模型有几个显著优势──无需移除皮层组织,手术时间缩短;损伤位点距离靶核团OPN接近,便于研究靶向轴突再生;利用瞳孔光反射(PLR)作为功能恢复指标,实现定量评估;RGCs存活率高,可作长期观察。研究透过完全丧失PLR以证实损伤的完整性(因PLR由内在光敏视网膜神经节细胞ipRGCs经OPN环路介导),并通过瞳孔收缩定量监测功能恢复进程。

新闻

香港科技大学主办第三十一届香港化学研究生研究研讨会

香港科技大学(科大)化学系于2025年3月22日在其清水湾校园举办了 第三十一届香港化学研究生研究研讨会。自1994年创立以来,该研讨会一直是年度旗舰活动,汇聚了所有来自教资会资助院校的研究生、教授及行业合作伙伴,展示化学前沿研究成果,并促进学术与专业合作。

今年的研讨会全面回归实体模式,吸引了逾660名参与者,包括55位教职人员。活动特邀美国麻省理工学院知名化学家、《美国化学会志》副主编小罗伯特·J·吉利亚德教授(Robert J. Gilliard, Jr.) 作大会报告。他以《配体之关键:硼掺杂分子与发光材料的创新设计策略》为题,突出了无机和材料化学中的创新方法。吉利亚德教授荣获了多项殊荣,包括《化学与工程新闻》杰出 12 人学者奖、美国国家科学基金会职业奖、阿尔弗雷德·P·斯隆研究奖以及有机金属杰出作者奖。

研讨会旨在探讨研究生化学研究的最新进展,促进创新思想的交流,并加强学术合作。活动为研究生提供了与大会主讲人、教授及同行学者直接互动的宝贵机会,推动深度讨论与潜在合作。六位来自本地高校(科大、香港城市大学、香港中文大学、香港浸会大学、香港大学及香港理工大学)的学生代表分别就不同化学领域的创新研究做口头报告。其中,香港大学的姚躍良先生与香港中文大学的袁丁栋先生荣获最佳口头报告奖。此外,还展出了220余份海报,涵盖分析化学、生物化学、环境化学、无机化学、材料化学、有机化学及物理化学等领域,六位表现优异者获颁最佳海报奖。

值得一提的是,首届研讨会于31年前在科大校园举行。今年研讨会的一大亮点是邀请到1994年创始研讨会的两位主要组织者——中国科学院院士吴云东教授与任咏华教授出席。吴教授回顾了研讨会的初创历程与三十年发展变迁,其精彩分享吸引了满堂听众。作为这一化学研究生年度盛会的创始主办方,科大始终致力于推动化学研究并培育新一代化学家

新闻

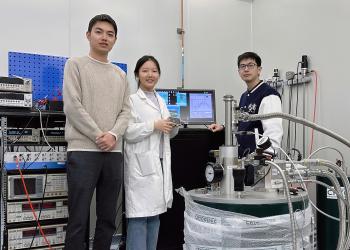

科大工学院发表突破性低温存内计算方案 推进人工智能与量子运算结合

香港科技大学(科大)工学院成功研发出一款能在极低温环境下运行的新型计算方案,克服了人工智能代理与量子处理器之间的延迟问题,并提升效能,推动了量子运算与人工智能的融合。是项研究由电子及计算机工程学系助理教授邵启明领导,其技术核心是由磁性拓扑绝缘体制作的霍尔器件实现。

量子电脑被视为高效丶快速运算的未来,随着人工智能技术进步一日千里,两者的结合更成为了全球科技发展的新方向。然而,量子运算在操作环境及硬件上有一定需求,一直是个重大挑战。

邵教授介绍说:「量子电脑进行的运算非常复杂,因此需要运用数千个量子比特。为了进一步发掘它的潜力,学术界近期开始藉助机器学习技术,提升量子计算能力,尤其是在纠错方面。」

量子处理器一般需要在毫开尔文(相当于约摄氏零下273度)的超低温下运行,而图形处理器则在室温下操作。因此,两者的安装通常会相隔数米,并通过线路连接,让人工智能硬件调控量子处理器。这段距离往往对指令传输造成显着延迟(见图1a)。

因此,为解决装置之间距离所带来的延迟,由邵教授带领的研究团队提出了一种崭新的低温存内计算方案,使人工智能加速器可在量子处理器的数十厘米范围内操作(见图1b)。随着两者距离缩短,运算延误大幅削减,而效能则得以提升。

研究团队认为,磁性拓扑绝缘体在这项应用中具有巨大潜力。这类材料不仅具备绝缘体的体带隙,其表面或边缘还存在导电态。这些特性令它在低温下呈现出独特的现象,例如「自旋—动量锁定效应」(电子自旋方向垂直于动量方向),可以高效地生成自旋电流;又例如「量子反常霍尔效应」(电子只沿边缘移动,并且没有电阻),可通过手性边缘态实现,无需磁场。

研究团队还特别选择了铬掺杂刨锑碲磁性拓扑绝缘体(Cr-BST)。该材料以其巨大的量子反常霍尔电阻和高效的电流诱导磁化翻转能力着称,可显着提升霍尔器件性能。

邵教授表示:「这项研究首度验证霍尔电流求和方案于低功耗存内计算的可行性,特别聚焦低温环境应用。经实验验证,该磁性拓扑绝缘体霍尔桥阵列即使置于量子处理器所需超低温环境周边,仍能有效执行强化学习演算法,成功完成量子态制备等任务。」

新闻

科大研发全球首台千瓦级弹卡绿色制冷装置

香港科技大学(科大)研究团队成功研发出全球首台千瓦级弹卡制冷装置,仅需15分钟,便能在31℃高温的室外环境下,将室内温度稳定在21至22℃的区间,并实现零温室气体排放,标志着弹卡固态制冷技术在商业化应用上迈出关键一步。该研究成果已于国际顶级学术期刊《自然》发布,为应对气候变化及推动制冷行业低碳转型提供了创新解决方案。

随着全球气候暖化加剧,空调制冷需求持续攀升,目前制冷用电已占全球总电力消耗的20%。一直以来,主流蒸气压缩制冷技术所用的制冷剂属于典型的温室气体,其排放导致全球变暖。因此,世界各国均着手开发环保替代方案,其中,「基于形状记忆合金(SMAs)弹卡效应的固态制冷技术」凭借其零温室气体排放及高能效潜力,引起学术界与产业界的广泛关注。

然而,此前的弹卡制冷装置,最大制冷功率只有约260瓦,远未达到商用空调所需的千瓦级要求。科大机械及航空航天工程学系孙庆平教授与姚舒怀教授领导的研究团队发现,这一技术瓶颈源于两大核心问题:包括(1)制冷剂单位质量制冷功率(SCP)与系统总质量难以兼顾及(2)高频运行时传热效率不足。

为突破上述限制,研究团队提出「材料串联—流体并联」的多胞架构设计(图1a)。该架构将10个弹卡制冷单元沿受力方向串联,每个单元包含4根薄壁镍钛合金管,总质量仅为104.4克。镍钛管的表面积体积比达到7.51 mm-1,显著提升换热效率,与此同时,并联流体通道的设计将系统的压力差控制在1.5巴以下,确保高频稳定运行。

另一项重要技术创新是采用石墨烯纳米流体作为传热介质,代替传统蒸馏水。这种先进传热介质具有卓越导热性,实验显示,仅2克/升浓度的石墨烯纳米流体,便可将导热性能较蒸馏水提升50%(图1d);其纳米颗粒直径只有0.8微米,远小于流体通道的150-500微米宽度,避免了堵塞风险。X射线断层扫描(图2b)证实,镍钛管在950兆帕应力下仍能保持均匀压缩形变,未发生屈曲失效。

在3.5赫兹高频运行下,该装置实现了12.3 W/g的单位质量制冷功率,总制冷功率达1,284瓦(零温升条件下),充分展现该技术在实际应用中的可行性。