新闻及香港科大故事

2025

新闻

香港科大团队开发全新膜蛋白提取方法 拓展生物学研究范围

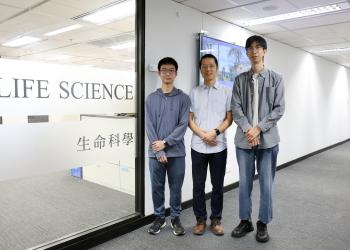

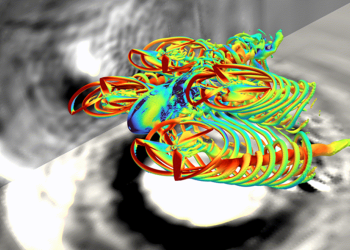

膜蛋白在多种生物过程中发挥关键作用,同时也是重要的药物靶点。过去几十年来,科学家一直依赖去垢剂从细胞膜中提取膜蛋白以进行结构研究。尽管这些传统方法显著推动了人们对膜蛋白结构的理解,但也存在一些限制,例如去垢剂筛选过程消耗资源以及缺乏天然膜脂环境,这可能阻碍了对脂质介导膜蛋白调控机制的深入研究。为此,由香港科技大学(科大)生命科学部党尚宇教授领导的研究团队开发了一种基于囊泡的新方法,能够保留天然脂质环境,促进后续的结构和功能研究。经过四年的系统研究,党教授团队的新方法避免了使用去垢剂进行纯化,而是直接从细胞膜中生成含有目标蛋白的囊泡,供后续的冷冻电镜成像和结构研究。团队建立了一套完整的工作流程,用於囊泡样品的制备、纯化和质量控制,使这种方法可应用於多种膜系统。为应对由天然膜结构引起的强背景信号和干扰,他们开发出一种基于电镜图像的筛选方法,并结合人工智能模型,专门分离高质量的膜蛋白粒子。研究团队成功将这种方法应用於多个膜蛋白系统,解析了在大肠杆菌细胞膜中过度表达的AcrB蛋白3.9 Å分辨率结构,以及在猪心线粒体内膜中解析的天然呼吸链复合物III的3.0 Å分辨率的结构。该研究的第一作者、博士候选人刘航表示:「凭借党教授的跨领域研究策略,团队成功建立了一個涵盖样品制备和数据处理的综合系统,用於膜蛋白的原位结构研究,並解决了不少以往未能克服的挑战。」与传统基于去垢剂的方法相比,这种新方法不仅成本更低、操作更简单,使用也更便捷,最重要的突破是它保留了天然膜环境和关键脂质分子,最大限度地维持了膜蛋白的天然构象。这种新方法也表现出良好的通用性,可以应用於不同物种和细胞膜结构的各种膜蛋白,有望显著减轻研究人员的工作量,降低膜蛋白结构解析的难度,並拓宽冷冻电镜结构生物学的研究范围。

新闻

香港科大团队研发AI工具 精准预测沿岸海洋健康状况

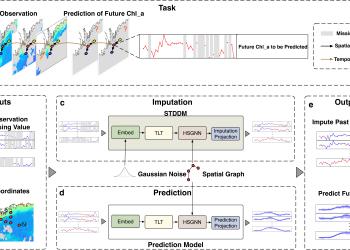

由香港科技大学(科大)甘剑平教授(海洋科学系)和杨灿教授(数学系)领导的研究团队,开发了一种新型AI驱动的工具,名为STIMP,用于诊断沿岸海洋生产力和生态系统健康。STIMP引入了一种新范式,能够对缺失数据进行插补,从而在大时空尺度上预测叶绿素a(Chl-a)浓度。在对四个全球代表性沿海区域的测试中,STIMP的表现显著优于现有的地球科学工具,将插补的平均绝对误差(MAE)降低最高达81.39%,预测的平均绝对误差降低了58.99%。准确的叶绿素-a预测有助于及早检测有害藻华,保护生态系统,并为制订海洋政策提供具数据基础的见解。

沿岸海洋是地球上生产力最高的海洋生态系统,因为来自陆地的营养盐输入和活跃的水动力过程促成了高生物生产力和生物多样性。然而,沿岸海洋生态系统易受频繁且严重的富营养化、生物地球化学极端事件和缺氧的影响,这些因素严重威胁着沿海环境的可持续性以及沿海地区的蓝色经济。叶绿素a的浓度是衡量海洋环境整体健康状况的关键指标。利用遥感获得的叶绿素a数据来实现大尺度时空海洋环境质量诊断的数据驱动方法,是一种有前景的解决方案。然而,开发基于数据驱动的大尺度时空叶绿素a预测方法仍面临三个挑战:首先,叶绿素时间变化难以捕捉;其次,叶绿素的空间异质性难以建模;第三,观测数据的高缺失率使得时空变化的获取更具挑战性。

为了解决上述挑战,科大研究团队开发了一种先进的AI驱动时空插补与预测(STIMP)模型,用于预测沿岸海洋中的叶绿素a。STIMP将叶绿素a的预测分解为两个连续步骤:1)插补过程,从部分观测数据中重建多个可能得完整时空叶绿素a分布;2)预测过程,基于每个重建的连续且完整的时空叶绿素a分布进行精准预测。通过使用Rubin规则对多次插补和预测过程的结果进行平均,获得最终的叶绿素a预测。透过这种方式,我们的STIMP方法不仅通过对缺失数据的精确插补提高了整体预测性能,还提供了置信区间以量化预测的不确定性。

新闻

香港科大团队开发新型采样方法 革新统计力学

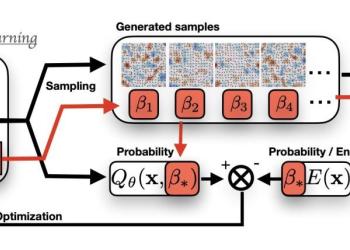

由香港科技大学(科大)物理系及化学系副教授潘鼎和物理系助理研究教授李烁辉博士领导的研究团队,基于深度生成模型,开发出一种新型直接采样方法。这方法可在连续温度范围内实现对玻尔兹曼分布的高效采样,研究成果已发表于《物理评论快报(Physical Review Letters)》*。

玻尔兹曼分布是统计力学热平衡状态下最重要的分布之一,玻尔兹曼分布的采样对于理解相变、化学反应、生物分子构象等复杂系统至关重要。然而,如何高效且精确地计算这类系统的热力学量,一直是学界面临的长期挑战。传统统计力学数值方法包括分子动力学(Molecular Dynamics, MD)及马尔可夫链蒙特卡洛采样(Markov Chain Monte Carlo, MCMC),当系统的能量势垒较高时,需要长时间的模拟才能获得系统平均,因此计算成本高昂。

受深度生成模型最新进展的启发,李博士及其研究伙伴提出了一种通用框架——变分温度可微模型(variational temperature-differentiable, VaTD),适用于任何易解显性的密度生成模型(tractable density generative model),例如自回归模型(auto regressive models)及归一化流模型(normalizing flows)。VaTD能够学习连续温度范围内的玻尔兹曼分布,热力学量对温度的一阶及二阶导数可以方便地通过自动微分获得, 效果相当于近似得到了一個解析的配分函數。在最優性必要條件下,該模型可以嚴格保證無偏的玻尔兹曼分布。更重要的是,连续温度区间的积分有助於跨越勢壘,減小模擬中的偏差。

新闻

香港科大感谢国家科技部托付 三所全国重点实验室获正式授牌

香港科技大学(科大)今天于香港特别行政区政府总部举行的「全国重点实验室」授牌仪式上,获国家科学技术部(科技部)阴和俊部长正式颁授三个全国重点实验室牌匾。科大衷心感谢国家科技部,及香港创新科技及工业局(创科局)对科大科研发展的持续信任与认可。除两所重组后更名的「神经系统疾病全国重点实验室」与「显示与光电子全国重点实验室」外,科大亦将与香港理工大学(理大)合作新建「沿海城市气候韧性全国重点实验室」,共同为国家在应对极端天气、提升城市安全与防灾能力等重大需求上提供科技支撑。国家科技部于2022年启动「国家重点实验室」的优化重组,并于2025年初批准 12 所现有的「国家重点实验室」 重组成为「全国重点实验室」,另新建三所「全国重点实验室」(其中一所由两间大学共建)。15所全国重点实验室已于本年7月1日,正式成为国家级科技创新平台。科大既完整保留全部原有的重点实验室,又成功获批新建重点实验室的院校。香港特别行政区行政长官李家超、国家科技部部长阴和俊、中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室(中联办)主任周霁,及创新科技及工业局局长孙东出席了今日的授牌仪式,并与本地五所大学的校长及15所「全国重点实验室」的主任和其代表举行座谈会,探讨香港如何凭借优秀人才、创新科研及国际化环境,更好地支持国家创新驱动发展战略。科大校长兼「神经系统疾病全国重点实验室」主任叶玉如教授,「显示与光电子全国重点实验室」主任Prof. Kristiaan Neyts和联合主任范智勇教授,以及「沿海城市气候韧性全国重点实验室」双主任之一的吴宏伟教授出席,并参与其后的授牌仪式。香港行政长官李家超说:「在『一国两制』下,香港拥有背靠祖国、联通世界的独特优势,积极担当国家和全球之间『超级联系人』和『超级增值人』的角色。在香港的全国重点实验室将提供重要平台,促进与海内外的顶尖大学和科研机构合作,汇聚全球各地的优秀科研人员,助力打造香港成为国际高端人才集聚高地。」

新闻

香港科大校园化身创新实验室

香港科技大学(科大)「可持续发展智慧校园」计划(『生活实验室』)选出新一轮共八个可持续发展项目,内容涵盖提升能源效益、优化可再生能源系统、水资源管理、促进身心健康、改善生态系统及预测性维修策略等范畴,并即将于校园展开测试。计划旨在让学生及教研人员研发的项目在投入实际应用之前,先在校园验证他们的原型与创新构想。

这八个由不同学系与部门教职员主导的项目,共获大学拨款逾330万港元,并将于今年稍后时间,陆续于校园各处推出试行。『生活实验室』把清水湾校园打造成创新方案的实验基地,汇聚教研人员、学生及校友的力量,加速可持续发展研究,并于校园转化他们的研究成果,以支持科大对「2028可持续发展挑战」及「2045净零排放行动计划」的承诺,并为世界带来实质性影响。所有入选项目均经过由业界领袖和校园运营的专家所组成的评审委员会严格评审。

科大副校长(行政)谭嘉因教授表示:「多年来,科大『生活实验室』的团队不断提出创新意念,运用他们的专业知识,为全球可持续发展所面对的挑战寻求解决方案。本年度入选的项目涵盖生物多样性以至智能机械人等多个不同范畴,覆盖面广,在项目多样性方面树立新标杆,同时能针对社会上各个可持续发展的议题,切实回应香港日益增长的可持续发展需求。我们期望能扶助这些创新成果走出实验室,为社会带来庞大的影响力,并进一步把应用层面拓展至香港以至其他地区。」

新闻

香港科大推全球首个大型人工智能教育沙盒游戏

香港科技大学(科大)今日宣布推出目前全球最大型的人工智能(AI)多智能体社会模拟沙盒平台——「智能体世界」(Aivilization)。此创新平台旨在研究人类与AI的互动如何塑造虚拟社会,在这个虚拟社会里的「AI居民」(智能体)通过融合互动的方式,自然发展其社会管理架构、经济体系与文化规范。

随着AI快速融入我们的日常生活,了解人类与AI之间的互动与沟通逐渐成为一个重要的研究领域。过往一些模拟项目,诸如「Project Sid」1及斯坦福大学团队的「Stanford Smallville」2(斯坦福小镇)等,亦曾探索过类似主题,其规模分别约为1,000个和数十个智能体组成的AI社区,用以研究和观察AI文明的演变。

科大的「智能体世界」在既有的基础上大幅拓展研究规模,通过巧妙结合互动游戏模式、大规模公众参与以及实时AI实验,让十万个AI角色在为期六周的时间内,同时在虚拟世界内生活、互动和发展。以往的沙盒游戏常面对高昂运营成本以及静态评估框架等限制,令研究受到局限。「智能体世界」成功突破多项技术瓶颈,大幅提升平台表现,为研究人类与AI之间互动开拓更深入的空间。其中主要的创新突破包括:

新闻

香港科大团队发现GHR新模体 破解植物基因精准调控机制(只供英文版本)

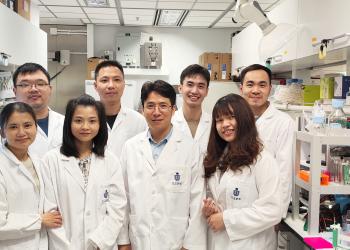

MicroRNAs (miRNAs) are tiny RNA molecules that regulate gene expression by controlling messenger RNAs (mRNAs) and are critical for various biological processes, including development, stress responses, and epigenetic regulation. In plants, the enzyme DICER-LIKE 1 (DCL1) processes miRNA precursors into mature miRNAs, and mutations in DCL1 can lead to developmental issues like delayed flowering and abnormal leaves, making its precision essential for plant growth. A research team led by Prof. NGUYEN Tuan Anh from the Division of Life Science at HKUST has recently made significant strides in understanding miRNA biogenesis by developing a groundbreaking massively parallel dicing assay to investigate human DICER, which functions similarly to plant DCL1.

香港科大故事

静音飞行:香港科大引领无人机实现低噪安全新未来

无人机和电动垂直起降飞行器(eVTOL)正掀起科技热潮,物流配送与紧急医疗救援将更为快捷,并为空中公共服务带来更高效率,前景无限。然而,随着这些新兴技术迅速发展,仍需跨越两大挑战:噪音污染和公众安全。无人机与eVTOL在低空操作时不仅会产生噪音,在微气象及建筑风场环境中更要面对飞行安全的考验。

香港科技大学(科大)太古航天工程学教授张欣教授和周朋教授正领导研究团队致力解决这些难题,他们将最尖端的航空航天工程研究与实际解决方案结合,推动无人机和eVTOL和谐地融入城市生活。

张教授说︰「无人机逐渐成为我们日常生活的一部分,我们必须正视和解决噪音与飞行安全的问题,才能赢得公众信任。我们的目标是让无人机真正『入屋』,成为都市生活的好帮手。」

噪音及安全为关键挑战

无人机与eVTOL虽带来前所未有的机遇,但低空飞行的挑战也不容忽视。它们产生的声响可能为公众带来滋扰,当某地方的无人机飞行量增加一倍,噪音水平将会提高约三分贝,足以影响居民的生活质素。

另一个关键考虑是安全因素,无人机穿梭于高楼林立的城市,需要面对难以预测的阵风及湍流,这些因素不仅增加飞行的不稳定性,更会扩大噪音排放。

周教授指出︰「城市环境复杂多变,风险更高,公众期望我们能做到万无一失。」

此外,目前针对无人机噪音与安全的领域仍面对多重挑战,包括相关的指引、法规和认证标准仍相当缺乏。有见及此,科大团队正以创新研究和解决方案填补这些缺口。