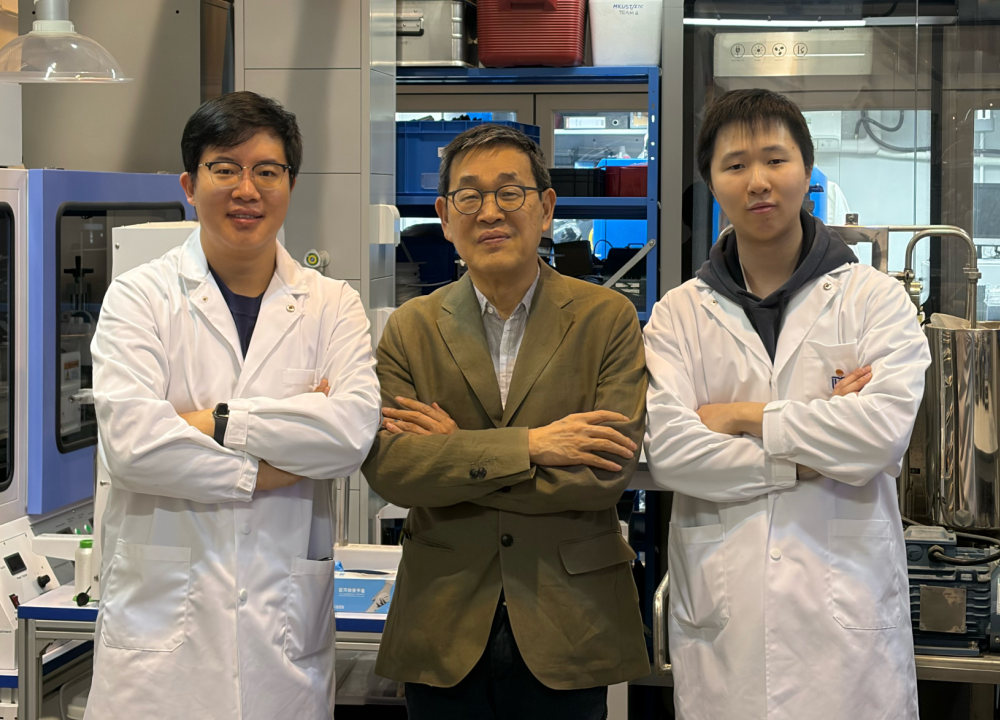

在人工智能(AI)世代,許多行業都正經歷急速變革,即使是電影製作領域,AI亦在悄然革新說故事的方式。而參與這場變革的,正是香港科技大學(科大)新成立的藝術與機器創造力學部助理教授——饒安逸教授。

饒教授致力將人工智能引進故事創作的浩瀚世界,期望未來可普及大眾創作。他於2025年獲《福布斯》列入「亞洲30位30歲以下精英榜」,其研發的AI工具不但可輔助電影內容生成,還可精準控制複雜的拍攝元素或場景燈光等特效。作為跨電影製作、藝術與AI領域的先鋒,饒教授肩負重任,致力培育新一代精通科技的故事創作者。

饒教授用一句話精闢概括了他認為人工智能以人為本的核心理念:「AI是為人類而設、需要與人協作互動及由人掌控的。」他強調:「我們希望聽到人們的故事,而非機器的故事。當中關鍵在於讓AI理解人類的想法,從而促進創作過程。」在過去十年的職涯上,饒教授曾任職 Meta、商湯科技及史丹福大學等,最終淬煉出自己的AI哲學。他的敏銳洞察力備受學術界讚譽,並於2023年及2024年先後榮獲國際計算機視覺大會頒發馬爾獎(Marr Prize),世界人工智能大會之「明日之星」獎。

電影敘事 全球共鳴

饒教授自幼喜歡觀看成龍和周星馳的經典電影,對說故事的熱情油然而生,如此日積月累地鑑賞電影,逐漸燃起他對電影敘事的熱愛。饒教授沉思道:「說故事是人與人之間最好的連繫。」

正是這份對故事和電影的熱忱,牽引着饒教授邁向一個全新的里程碑。今年四月,他策展了大中華區首個百分百利用AI技術創作的「AI電影節」。這場別開生面的電影節由科大主辦,評審團陣容星光熠熠,包括:五次奧斯卡得主 、以《魔戒》電影系列蜚聲國際的Richard TAYLOR先生;北京電影學院攝影學院院長曹頲教授;以及SIGGRAPH Asia 2025 電腦動畫節主席張滿寧先生。科大此次推動AI電影製作的大膽嘗試獲得空前成功,吸引了700位來自逾80個國家及地區的電影製作人提交作品,其中不乏獲獎導演和艾美獎提名編劇。

饒教授語帶謙遜地說:「我從沒想過我的研究可跨越學術領域,在電影界引起共鳴。藉着AI科技,我們從以往的直線創作,轉化成現在更有互動和活力的故事呈現方式。」放眼未來,他期望敘事手法能更即時因應觀眾而調節,從而締造全新的觀影體驗。

藝術與科技碰撞 激出創意火花

饒教授在科大教授AI視覺內容創作,為人文與科學專業的學生搭建合作橋樑。他的兩位學生組成團隊製作了一齣電影,成功打入科大AI電影節決賽。談及此事,饒教授臉上泛起笑容,自豪地說:「在這組學生中,文科同學重新構思曾經花了幾個月拍攝的電影題材,並借助理科拍檔研發的人工智能工具,攜手創造出一個與別不同的電影版本。」

儘管AI不時引發人們對其取代人類的憂慮,饒教授相信這門新科技的真正價值在於釋放人類的創意,有了AI為人們分擔繁鎖的差事,創作者便能全情投入他們最享受的創作部分。他解釋道:「我們的目標是讓電腦處理繁瑣的工序,好讓人們能專注於他們熱愛的事情。」這一核心理念充分體現於饒教授的研究項目,例如其研發的ControlNet工具可讓創作者利用草圖、參考資料或文字表達其構思,再通過AI呈現出來。「即使對人類而言,有時要表達腦海中的構想也非易事。」他補充道:「正因如此,我們希望提供多樣化的溝通渠道。」

展望未來,饒教授期望人工智能將可賦予每一個人探索創意的無限可能——無論是電影製作人,還是家中長者亦然。他笑道:「我們可以針對不同對象和需要,研發各式各樣的工具,甚至我80歲的祖父也能利用簡單的AI工具來製作短片故事呢!我希望將來能把高端製作技術做到真正普及化。」

雖然饒教授加入科大僅約一年,但他已觀察到科大不但擁有世界頂級的AI研究資源,而且協作氛圍濃厚,對於要達成個人目標充滿信心。饒教授樂觀地總結道:「除了這些豐富資源,人始終是最重要的元素。大學領導層和同事們都懷抱着共同的願景——利用科技造福世界。」