新闻及香港科大故事

2025

新闻

香港科大在2026年度QS亚洲大学排名跃居亚洲第六 全港第二

香港科技大学(科大)再创佳绩,于今日公布的2026年QS亚洲大学排名中跃居亚洲第六,雄踞全港第二。科大的发展稳步向前,与行政长官在《施政报告》中建构「国际专上教育枢纽」的宏观规划同轨并进。科大在推动创新跨学科教育、拓展国际视野,以及构建充满活力的尖端研究及具变革性学习环境方面,成绩斐然,备受国际肯定。科大在国际化及声誉方面表现卓越,多项关键指标均十分出色,充分体现了大学致力建立多元包容、紧扣国际的学术社群,以及在支持香港发展为领先国际教育枢纽中所担当的角色。在研究成果方面,科大于首尔举行的QS亚太高等教育峰会上获颁极具声望的「研究探索大奖」。此殊荣旨在表彰在研究质量及学术影响力表现卓越的院校,尤其嘉许其在顶级期刊发表的成果,以及获专利引用的研究产出——展现了学术研究成果在科技创新与商业领域的扎实落地。科大校长叶玉如教授对大学在国际排名中取得佳绩表示欣喜,她在回应时指出:「适逢科大即将迎来35周年校庆,这项排名成果对我们而言既是肯定,也是鼓舞。这份殊荣印证了全校师生、职员与校友的共同努力,亦是对香港特区政府推动'留学香港'愿景的重要支持。『研究探索大奖』尤其反映我们在卓越研究与创新方面的持续深耕,具体体现于在顶级期刊发表的丰硕成果,以及研究透过专利引用所展现的实际影响力。」叶玉如校长进一步强调:「科大的使命,是为世界带来实质的改变。我们以此为目标,致力培育具国际视野的人才、推动能改善人类生活的研究,并鼓励学生勇于面对全球最迫切的挑战。科大『凡事皆可为』的精神,正是表达我们怀着谦卑之心、热忱之志,在贡献所学与引领创新的道路上,始终如一地实践我们的使命。」科大一贯将排名视为参考指标,以此检视自身表现。科大将一如既往,坚守对卓越教学、研究及知识转移的追求,致力为香港、国家乃至世界作出实质贡献。

新闻

科大工学院研发超高效红色量子棒QR-LED 大幅提升屏幕色彩鲜艳度及亮度

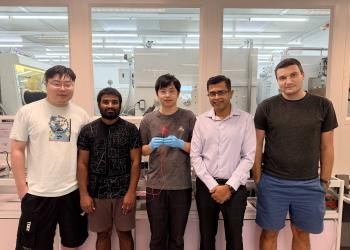

由香港科技大学(科大)工学院领导的研究团队在量子棒发光二极管(QR-LED)技术上取得重大进展,为红色QR-LED创下了破纪录的高效率水平。 这项创新有望彻底改变下一代显示与照明技术,为智能手机和电视用户带来更生动、更优质的视觉体验。发光二极管(LED)早于数十年前已应用于电子产品,直至近年量子材料出现,催生出量子点LED(QD-LED)和量子棒LED(QR-LED)。 与目前主流的LED技术相比,QD-LED能够提供更高的色纯度(颜色鲜艳程度)和亮度。 然而,光取出效率是主要障碍,因为它为外部量子效率(EQE)设定了根本性的上限,从而阻碍了性能的进一步提升。QR-LED所采用的量子棒是一种细长形的纳米晶体,具有独特的光学特性。 通过改良设计,可优化光的发射方向,从而提高光取出效率。 然而,QR-LED面临两大技术挑战:一是材料在吸收光子后,其光致发光量子产率(即发射和吸收光子数量的比率)较低; 二是薄膜质量较差,容易引起漏电流现象。为突破现有局限,由科大电子及计算机工程学系副教授Abhishek K. SRIVASTAVA教授所带领的研究团队,通过精细的合成工艺成功提升了QR-LED的光学性能,并实现了红色和绿色量子棒在尺寸分布和形状上均一,令光致发光量子产率显著提升至92%,这些特性对于优化QR-LED性能至关重要。过往的研究一直忽视了不规则量子棒薄膜所引起的漏电流现象,以及该问题对QR-LED外量子效率的负面影响。 为此,团队构建了一个等效电路模型,以深入分析传统QR-LED结构中的漏电流问题及其器件的工作原理,从而开发具针对性的解决方案以抑制电流泄漏。 通过对QR-LED器件结构进行优化改造,团队在提升载流子注入效率的同时,显著抑制了漏电流的现象。采用新技术后,经优化后的红色QR-LED实现了高达31%的外量子效率,亮度达110,000 cd m⁻²,创下了红色QR-LED研究的新纪录。 为验证该技术的通用性,团队以相同方法应用于绿色点棒状量子棒,同样取得满意结果:外量子效率20.2%,并实现了250,000 cd m⁻²的超高亮度。 有关成果不仅证明了团队的创新方法有效,也展示了其在不同颜色和形状量子棒的庞大应用潜力。

新闻

科大举办「生成式人工智能治理与文化共创高端论坛」

国家「十五五」规划建议明确提出全面实施「人工智能+」行动,香港特别行政区必须充分发挥自身优势,全力追上发展创科与新质生产力的时代列车。 为此,香港科技大学(科大)跨学科学院联同媒体智能研究中心今天举办「生成式人工智能治理与文化共创高端论坛」,汇聚逾三十位政府官员、学者、传媒界、商界和文化界专家等,共同探讨生成式人工智能的治理框架与文化共创路径,携手打造未来治理新图景。同场举行的科大「媒体智能研究中心」成立仪式,标志着大学在人工智能与媒体创新领域迈向新里程。 研究中心致力于推动人工智能与媒体创新的前沿研究与实践,成为科大跨学科创新研究的重要枢纽,展现大学将科研成果应用于治理、媒体、文化、教育、健康及可持续发展等领域的决心,为推动新质生产力发展提供坚实的学术与技术支撑。科大首席副校长兼计算机科学及工程学系讲座教授郭毅可教授及跨学科学院院长屈华民教授致欢迎辞,为活动揭开序幕。 郭教授表示:「生成式人工智能是科大的重点研究领域之一。 在香港特别行政区政府的大力支持下,科大与五所本地大学及一所海外大学共同成立香港生成式人工智能研发中心(HKGAI),旨在加强香港的生成式人工智能基础设施。 至于新成立的科大'媒体智能研究中心',则充分体现了科大为构建一个治理完善、注重创意文化的人工智能生态框架所作出的努力和决心。」为进一步提升跨学科研究与教学能力,科大于2023年将大学跨学科课程事务处升格为跨学科学院,积极推动艺术科技和生物设计等新兴领域的跨学科研究。 是次论坛为大学创立35周年志庆预热活动,以及校内最重要的跨学科学术盛事之一,设三轮主题演讲和创新论坛,以及两场炉边对谈。主题演讲重量级嘉宾包括中华人民共和国香港特别行政区政府创新科技及工业局局长孙东教授、个人资料私隐专员钟丽玲女士及署理知识产权署署长曾志深先生,从政府角度阐述生成式人工智能的政策及规管框架最新发展,议题涵盖生成式人工智能的技术及应用指引、 个人资料保护及人工智能作品版权等。

新闻

科大推出开创性「Major + X」课程 培育具备人工智能与可持续发展专长的新一代人才

为支持香港发展成为全球人工智能枢纽,并配合国家「十五五」规划中「人工智能+」战略,香港科技大学(科大)推出突破性的「Major + X」课程体系,这个创新学术框架让学生能够将主修专业与人工智能、可持续发展等前沿领域相结合,为国家推动科技革命与产业升级培育关键人才。目前,这一创新课程已为超过1,300名学生装备了应对未来挑战的跨领域专业能力。科大一直引领跨学科教育与研究的发展,早在2008年便率先成立跨学科课程事务处,并于2023年升格为「跨学科学院」,配合于2021/22学年推出创新的「Major + X」延伸主修课程。该课程让学生在核心主修之外,能够结合人工智能、可持续发展等前沿领域的专长。除了人工智能、数字媒体与创意艺术等选项外,可持续发展亦是热门方向,旨在让学生深入理解其在推动长远经济、环境与社会福祉中的关键作用。学生将学习把环境、社会及管治原则应用于不同领域,例如开发绿色金融模型、设计低碳工程方案,或制定符合社会责任的商业策略。此课程设计让学生能建立独特的学术组合,在主修领域之外,还能掌握另一专业领域的知识。举例来说,学生可选择「工程学+人工智能」,参与智慧城市基础建设;或修读「商科+可持续发展」,装备自己投身环境、社会和企业管治(ESG)相关工作。这种灵活的学习模式,让学生能根据个人志趣选择未来发展方向,掌握人工智能与可持续发展等关键知识,以应对行业的未来变革。

新闻

刘慈欣博士引领科大师生走进《三体》宇宙 想象AI未来

曾经,科幻是未来的一纸预言;如今,科技正以惊人的速度将预言变为我们身处的现实。作为对科学前沿的推演与想象,科幻小说不断拓展着人类认知的边界,而日新月异的技术也在持续重塑科幻小说的形态。在这双向奔赴的时代浪潮中,科幻将为我们绘制出怎样的未来图景?香港科技大学(科大)于10月18日举行荣誉博士学位颁授典礼2025,并颁授荣誉博士学予首位荣获雨果奖的亚洲作家刘慈欣先生。同日下午,刘慈欣博士在科大李兆基图书馆主持了一场引人入胜的分享会,其间与科大人文社会科学学院人文学部讲座教授刘剑梅教授,以及在场师生和校友展开了一场深度思想交流。刘慈欣博士引领在场科大社群深入探索其代表作《三体》的浩瀚宇宙,畅谈创作背后的哲学思考与世界观构建。谈及未来,刘博士强调人类文明正处于持续上升的轨道。他表示:「人类整个的文明进程是在不断进步的,技术发展最终目的应是要解放人类,而非束缚个人成长。唯有当我们的科技文明进步,我们物质丰富才得到大幅提升,人类才有机会得到更好的发展,更好的生活。」他进一步反思人工智能的潜力,并指出:「人类无论在智力还是体力方面,肯定都存在极限的;然而,人工智能却有可能穿透极限,将我们人类的文明播送到宇宙,实现我们长久以来难以企及的梦想。」从灵感的源泉到科幻叙事的永恒魅力,再从人工智能对创作的影响到大数据时代的未来想象,刘慈欣博士的独到见解为在场科大社群打开了新的思想维度,拓展了我们的知识视野。这不仅是一场知识的交流,更是一次想象力的激荡,点燃了科大师生对未知领域的好奇与探索热情。传统大牌档体验 香港风味与文化当晚,科大校董会主席沈向洋教授及校长叶玉如教授邀请刘慈欣博士在深水埗地道的大排档共晋晚餐,并与香港特别行政区政府教育局局长蔡若莲博士、科大副监督陈祖泽博士以及多位文化界和学界朋友,在充满本地特色的餐饮氛围中品尝地道小炒和风味菜式,并就香港文创发展和人才培育等议题展开了交流。

新闻

香港科大冯诺依曼研究院团队发布创新AI图像生成和编辑器 突破创作瓶颈 表现优于现有模型

人工智能(AI)图像编辑及生成模型获广泛应用于图像创作,然而其对抽象概念如感觉和氛围等理解精准度一直存在局限,且多依赖纯文字指令,较难准确表达复杂图像意思,亦无法捕捉风格、材质或光影等效果。 由香港科技大学(科大)冯诺依曼研究院院长兼计算机科学及工程学系讲座教授贾佳亚教授带领的团队成功开发名为「DreamOmni2」的AI图像生成和编辑器,不仅拥有卓越的多模态指令编辑和实体对象生成能力,更在抽象概念的理解和生成方面有重大突破,让AI不仅能「看图」,更能「理解图意」,多方面表现优于同类型开源和闭源模型, 为AI创作开启无限可能。直击缺陷:解锁抽象概念的创作潜能近年,图像编辑及生成模型的发展进入爆发阶段,新品频出,但暂时仍未有任何模型能彻底克服实际作上遇到的两大缺陷。 其一是文本指令的局限性,纯文字指令难以准确描述人物特征、抽象纹理等细节。 其二是抽象概念的缺失,现有模型仅能处理有形实体,如人物、对象,无法有效应对发型、妆容、纹理、光影效果或风格等抽象概念,极大程度上限制了创作空间。 DreamOmni2则可解决有关难题,成功执行两大全新任务,包括根据用家输入的抽象或实体概念,执行多模态指令编辑和生成,真正成为「全能创作工具」。 全面性能测试:超越现有开源与闭源模型在多模态指令生成任务中,DreamOmni2能基于图片中的实体进行图像生成,例如提取图一的画作挂在卧室墙上,将图二盘子的材质套用在图三的水杯,并将水杯放置在桌子上,以生成符合用家要求的新图像(图示一)。 在多模态指令编辑任务中,DreamOmni2的表现亦非常优秀,例如将图中帽子的颜色变成与另一张图毛衣相同的配色(图示二)。

香港科大故事

Neural Engineer Prof. WANG Yiwen Drives Impactful Brain-Machine Interface Research for the Disabled(只供英文版本)

Prof. WANG Yiwen, Associate Professor in the Department of Electronic and Computer Engineering (ECE) and Department of Chemical and Biological Engineering (CBE) at HKUST, develops brain-machine interfaces that restore motor function to paralyzed patients. Her journey from dismantling bicycles to pioneering neural engineering reveals how curiosity, resilience, and mentorship can literally transform lives.