由香港科技大学(科大)工学院领导的研究团队在量子棒发光二极管(QR-LED)技术上取得重大进展,为红色QR-LED创下了破纪录的高效率水平。 这项创新有望彻底改变下一代显示与照明技术,为智能手机和电视用户带来更生动、更优质的视觉体验。

发光二极管(LED)早于数十年前已应用于电子产品,直至近年量子材料出现,催生出量子点LED(QD-LED)和量子棒LED(QR-LED)。 与目前主流的LED技术相比,QD-LED能够提供更高的色纯度(颜色鲜艳程度)和亮度。 然而,光取出效率是主要障碍,因为它为外部量子效率(EQE)设定了根本性的上限,从而阻碍了性能的进一步提升。

QR-LED所采用的量子棒是一种细长形的纳米晶体,具有独特的光学特性。 通过改良设计,可优化光的发射方向,从而提高光取出效率。 然而,QR-LED面临两大技术挑战:一是材料在吸收光子后,其光致发光量子产率(即发射和吸收光子数量的比率)较低; 二是薄膜质量较差,容易引起漏电流现象。

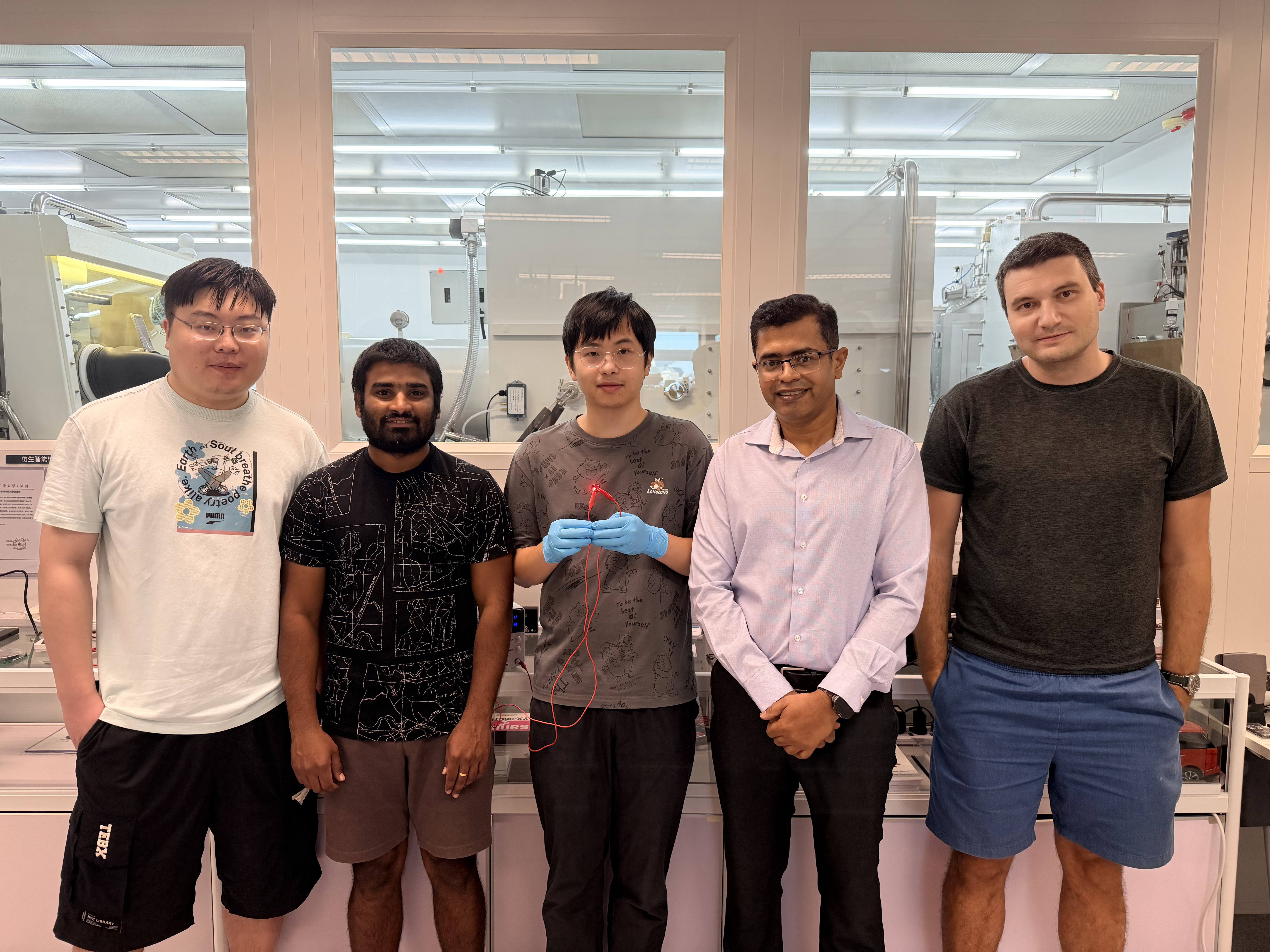

为突破现有局限,由科大电子及计算机工程学系副教授Abhishek K. SRIVASTAVA教授所带领的研究团队,通过精细的合成工艺成功提升了QR-LED的光学性能,并实现了红色和绿色量子棒在尺寸分布和形状上均一,令光致发光量子产率显著提升至92%,这些特性对于优化QR-LED性能至关重要。

过往的研究一直忽视了不规则量子棒薄膜所引起的漏电流现象,以及该问题对QR-LED外量子效率的负面影响。 为此,团队构建了一个等效电路模型,以深入分析传统QR-LED结构中的漏电流问题及其器件的工作原理,从而开发具针对性的解决方案以抑制电流泄漏。 通过对QR-LED器件结构进行优化改造,团队在提升载流子注入效率的同时,显著抑制了漏电流的现象。

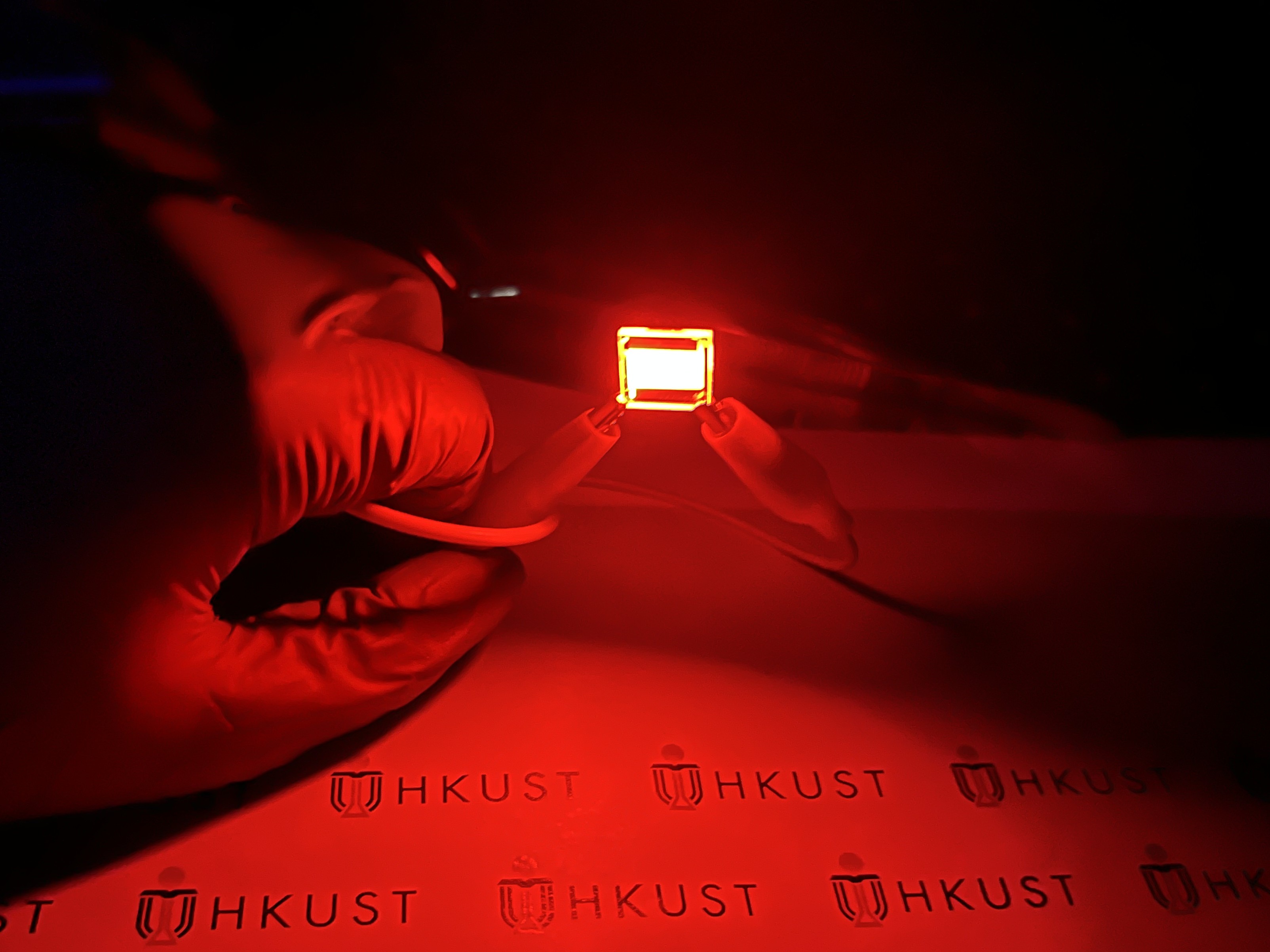

采用新技术后,经优化后的红色QR-LED实现了高达31%的外量子效率,亮度达110,000 cd m⁻²,创下了红色QR-LED研究的新纪录。 为验证该技术的通用性,团队以相同方法应用于绿色点棒状量子棒,同样取得满意结果:外量子效率20.2%,并实现了250,000 cd m⁻²的超高亮度。 有关成果不仅证明了团队的创新方法有效,也展示了其在不同颜色和形状量子棒的庞大应用潜力。

研究通讯作者Srivastava教授表示:「以往的研究大多聚焦于优化QD-LED结构以提升效率,然而相关技术并不适用于细长状的量子棒,例如QR-LED。 团队通过等效电路模型和QR-LED微形貌分析,发现QR-LED薄膜布满大量针孔,因而导致关键性电流泄漏; 而结构紧密的QD-LED则不存在此问题。 通过改变器件结构,团队成功解决了QR-LED发射层的质量问题,有效抑制了漏电流现象。 有关成果将为同类型各向异性发光纳米晶体研究的进一步发展和商业化应用注入新动能。」

研究成果已发表于著名国际期刊《Advanced Materials》,论文标题为「Inverted Device Engineering for Efficient and Bright Quantum Rod LEDs」。 研究团队由科大显示与光电子技术全国重点实验室、显示技术研究中心、电子及计算机工程学系和物理系的多名成员组成,并包括英国爱丁堡大学的合作研究者。 论文第一作者为电子及计算机工程学系博士生廖泽兵,研究于Srivastava教授指导下完成。