由香港科技大學(科大)工學院領導的研究團隊在量子棒發光二極管(QR-LED)技術上取得重大進展,為紅色QR-LED創下了破紀錄的高效率水平。這項創新有望徹底改變下一代顯示與照明技術,為智慧型手機和電視用戶帶來更生動、更優質的視覺體驗。

發光二極體(LED)早於數十年前已應用於電子產品,直至近年量子材料出現,催生出量子點LED(QD-LED)和量子棒LED(QR-LED)。與目前主流的LED技術相比,QD-LED能夠提供更高的色純度(顏色鮮豔程度)和亮度。然而,光取出效率是主要障礙,因為它為外部量子效率(EQE)設定了根本性的上限,從而阻礙了性能的進一步提升。

QR-LED所採用的量子棒是一種細長形的納米晶體,具有獨特的光學特性。通過改良設計,可優化光的發射方向,從而提高光取出效率。然而,QR-LED面臨兩大技術挑戰:一是材料在吸收光子後,其光致發光量子產率(即發射和吸收光子數量的比率)較低;二是薄膜質量較差,容易引起漏電流現象。

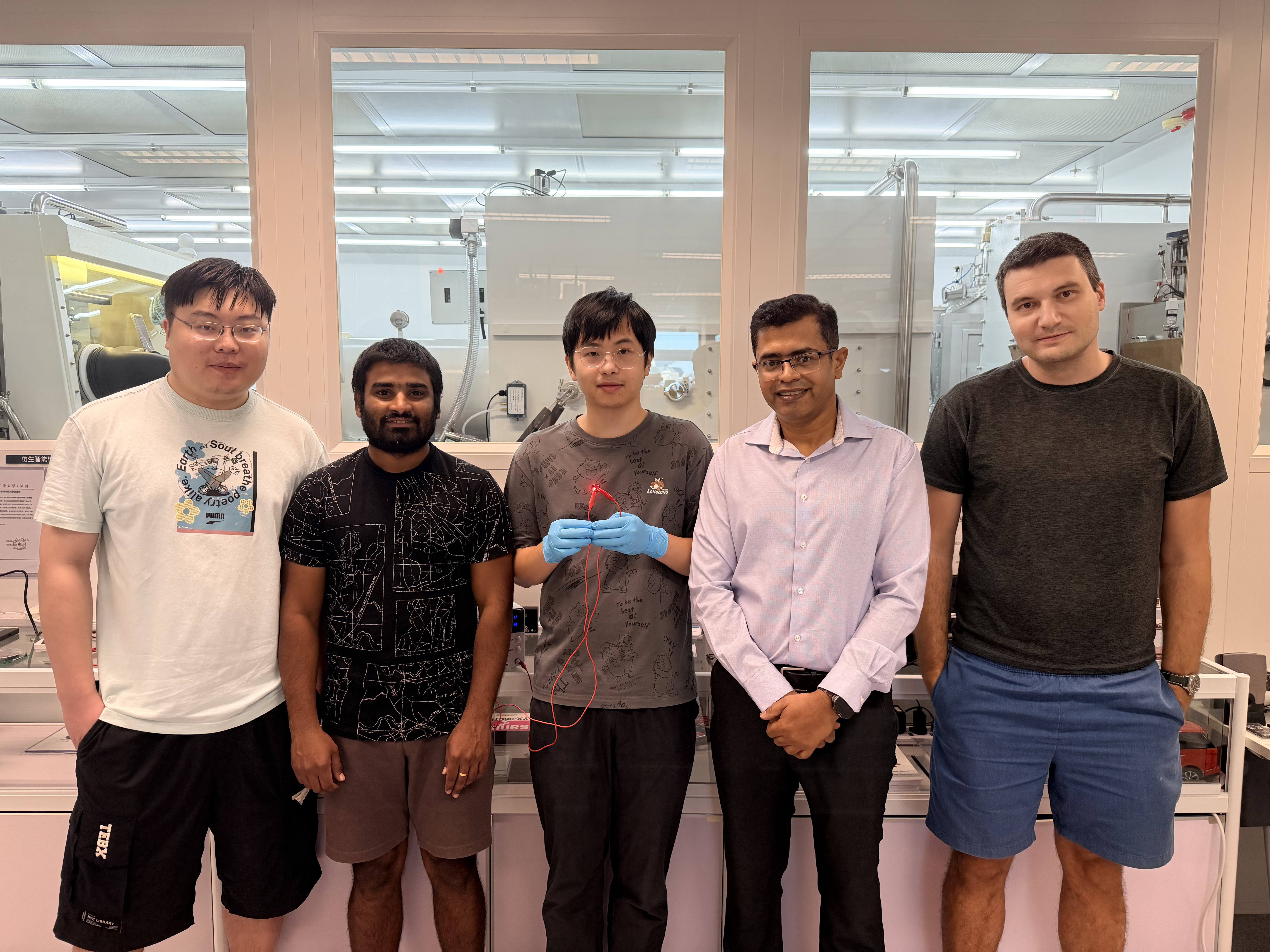

為突破現有局限,由科大電子及計算機工程學系副教授Abhishek K. SRIVASTAVA教授所帶領的研究團隊,通過精細的合成工藝成功提升了QR-LED的光學性能,並實現了紅色和綠色量子棒在尺寸分布和形狀上均一,令光致發光量子產率顯著提升至92%,這些特性對於優化QR-LED性能至關重要。

過往的研究一直忽視了不規則量子棒薄膜所引起的漏電流現象,以及該問題對QR-LED外量子效率的負面影響。為此,團隊構建了一個等效電路模型,以深入分析傳統QR-LED結構中的漏電流問題及其器件的工作原理,從而開發具針對性的解決方案以抑制電流洩漏。通過對QR-LED器件結構進行優化改造,團隊在提升載流子注入效率的同時,顯著抑制了漏電流的現象。

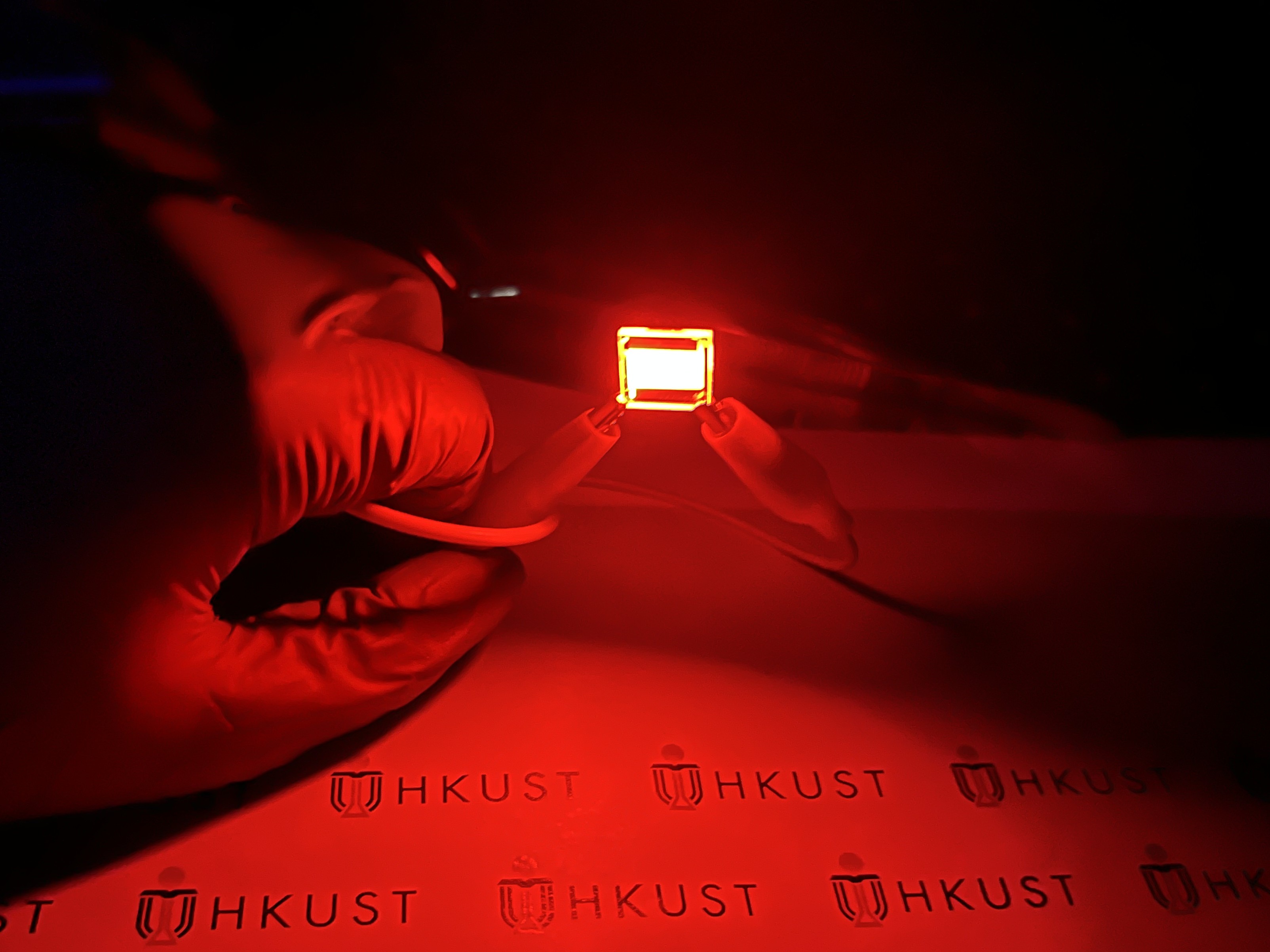

採用新技術後,經優化後的紅色QR-LED實現了高達31%的外量子效率,亮度達110,000 cd m⁻²,創下了紅色QR-LED研究的新紀錄。為驗證該技術的通用性,團隊以相同方法應用於綠色點棒狀量子棒,同樣取得滿意結果:外量子效率20.2%,並實現了250,000 cd m⁻²的超高亮度。有關成果不僅證明了團隊的創新方法有效,也展示了其在不同顏色和形狀量子棒的龐大應用潛力。

研究通訊作者Srivastava教授表示:「以往的研究大多聚焦於優化QD-LED結構以提升效率,然而相關技術並不適用於細長狀的量子棒,例如QR-LED。團隊通過等效電路模型和QR-LED微形貌分析,發現QR-LED薄膜佈滿大量針孔,因而導致關鍵性電流洩漏;而結構緊密的QD-LED則不存在此問題。通過改變器件結構,團隊成功解決了QR-LED發射層的質量問題,有效抑制了漏電流現象。有關成果將為同類型各向異性發光納米晶體研究的進一步發展和商業化應用注入新動能。」

研究成果已發表於著名國際期刊《Advanced Materials》,論文標題為「Inverted Device Engineering for Efficient and Bright Quantum Rod LEDs」。研究團隊由科大顯示與光電子技術全國重點實驗室、顯示技術研究中心、電子及計算機工程學系和物理系的多名成員組成,並包括英國愛丁堡大學的合作研究者。論文第一作者為電子及計算機工程學系博士生廖澤兵,研究於Srivastava教授指導下完成。